Пресса об РФФИ

Инженерное дело

По материалам еженедельной газеты научного сообщества "Поиск" №47 (1173). 25 ноября 2011 г.

Дата публикации: 16.12.2011

Почти два десятилетия Российский фонд фундаментальных исследований проводит конкурсы проектов на получение финансовой поддержки перспективных научных работ. По общему признанию, фонд выявляет и отмечает действительно значимые и интересные исследования. Главную роль здесь играет экспертная система, позволяющая точно оценить качество заявок. В предыдущих номерах “Поиска” мы уже рассказывали о том, как она работает. Сегодня серию публикаций на эту тему продолжает беседа с председателем Экспертного совета РФФИ по фундаментальным основам инженерных наук академиком Геннадием ФИЛИППОВЫМ.

Почти два десятилетия Российский фонд фундаментальных исследований проводит конкурсы проектов на получение финансовой поддержки перспективных научных работ. По общему признанию, фонд выявляет и отмечает действительно значимые и интересные исследования. Главную роль здесь играет экспертная система, позволяющая точно оценить качество заявок. В предыдущих номерах “Поиска” мы уже рассказывали о том, как она работает. Сегодня серию публикаций на эту тему продолжает беседа с председателем Экспертного совета РФФИ по фундаментальным основам инженерных наук академиком Геннадием ФИЛИППОВЫМ.

- Геннадий Алексеевич, совет, который вы возглавляете, создан относительно недавно. Что принимали во внимание, учреждая его?

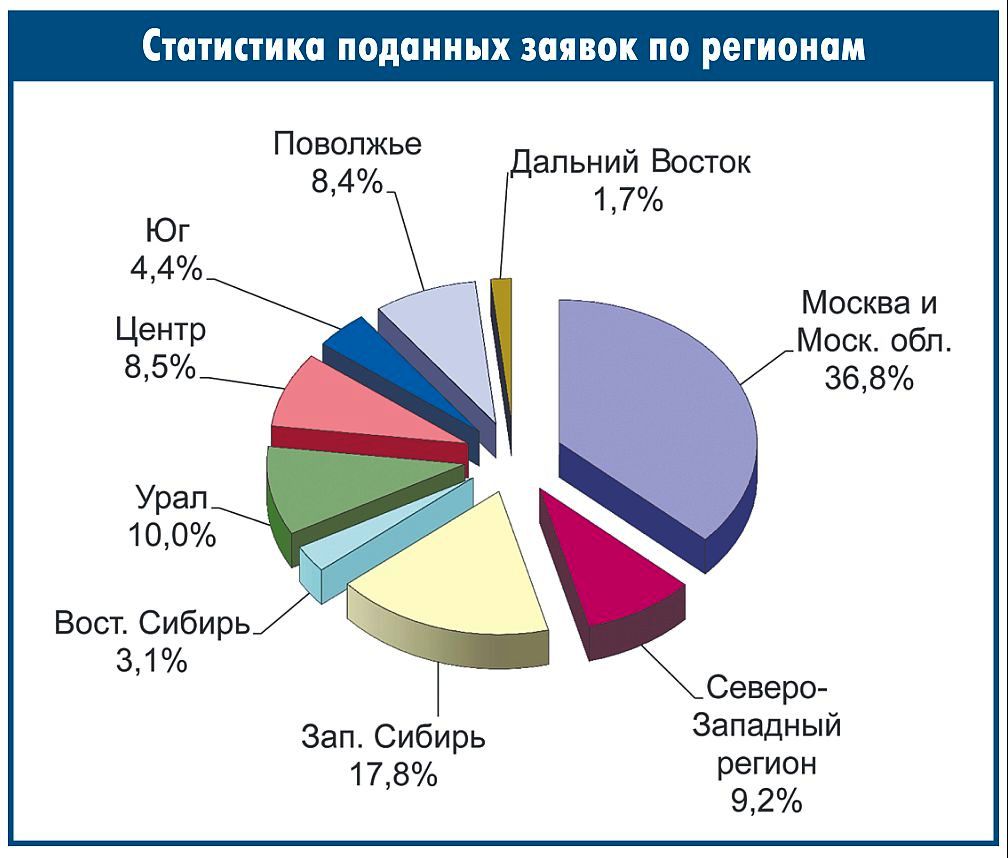

- Начну, пожалуй, вот с чего. Казалось бы, исследований в области математики, физики, химии, биологии достаточно для того, чтобы перейти к созданию новых технологий и оборудования для самых разнообразных областей человеческой деятельности. Однако это не совсем так. Комплексный характер работ при разработке современных технологий и образцов техники выдвигает на передний план необходимость решения целого ряда инженерных задач, опирающихся на знания фундаментальных проблем. Именно поэтому в 2005 году Совет РФФИ учредил новое, восьмое, направление деятельности фонда - фундаментальные основы инженерных наук. Его задача – поддержка ученых, работающих по таким научным направлениям, как машиноведение и инженерная механика, процессы тепломассообмена, свойства веществ и материалов, электрофизика и электротехника, энергетика, в том числе атомная, технические системы и процессы управления, биотехнологии. (Кстати сказать, именно в рамках биотехнологий – этого нового бурно развивающегося “сплава” науки и производства - впервые в РФФИ, еще несколько лет назад, были особо выделены работы в области нанотехнологий). Легко заметить - большая часть из перечисленного входит в утвержденный руководством РФ перечень приоритетных направлений и критических технологий, эффективное развитие которых способно внести наибольший вклад в обеспечение безопасности страны, ускорить ее экономический рост. Это обстоятельство во многом определило популярность нового направления работы фонда, быстрый рост количества заявок, появление очень интересных и актуальных проектов. Хотел бы отметить, что с самого начала процесса создания направления “Фундаментальные основы инженерных наук” был сформирован очень квалифицированный состав нового отдела в аппарате РФФИ. Этот небольшой (всего пять человек), но четко работающий коллектив подобрал и возглавлял до своей безвременной кончины в 2010 году профессор Дмитрий Сергеевич Михатулин.

- Геннадий Алексеевич, понятно, что возглавить экспертный совет РФФИ может не каждый ученый. Существуют какие-то критерии, по которым из энного числа кандидатов отбирают одного. В расчет, видимо, принимаются опыт, научный вес, репутация, организаторские способности. Как вам кажется, на что обращали внимание, останавливая выбор именно на вас?

- Мне самому, как вы понимаете, судить трудно. Наверное, все, что вы перечислили, учитывалось. Но, может быть, еще сыграло роль и то, что я состою в Отделении энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН. Ученые этого отделения, как я понимаю, больше всего подходят для работы в Экспертном совете РФФИ по фундаментальным основам инженерных наук. До меня совет возглавлял видный ученый Олег Николаевич Фаворский, он сейчас заместитель академика-секретаря этого отделения. Не исключено, что, когда истечет срок моего пребывания в должности председателя совета, новый его глава снова окажется нашим коллегой. При всем при этом никакого особого предпочтения к работам академических институтов нет. Скажем, из 40 проектов, отмеченных грантами в 2011 году по направлению “Энергетика”, ученым РАН принадлежат только 15.

- Не менее важен для работы в совете, наверное, и ваш опыт ученого, исследователя. Как он накапливался?

- Я окончил Московский энергетический институт по специальности “инженер-механик”. Специализация - турбиностроение. Дипломный проект защищал по газотурбинной установке на гелии для атомной станции. После учебы мне предложили остаться на кафедре научным сотрудником. Защитил кандидатскую, потом докторскую диссертации, был доцентом, позже - профессором. Институтская жизнь закончилась неожиданно: в 1978 году меня вызвали в ЦК КПСС и после нескольких собеседований утвердили директором создаваемого ВНИИ атомного энергетического машиностроения.

- Почему именно вас?

- У меня были работы в этой области, связанные, в частности, с созданием турбин для атомных станций, и фундаментальные - по газодинамике двухфазных сред в самых разнообразных объектах, где эти среды применяются. Удалось получить важные и довольно интересные результаты. Вышло много публикаций и несколько книг на эту тему. Став директором ВНИИАМ, я, как ученый, продолжал заниматься в основном тем же, чем и в МЭИ: перспективными исследованиями в области энергетики. Но круг проблем, которые пришлось решать, в том числе и на фундаментальном уровне, существенно расширился: перед институтом стояли сложные задачи, связанные с совершенствованием энергетического оборудования и разработкой новых его видов. Именно в период работы во ВНИИАМ меня избрали вначале членом-корреспондентом, а затем и академиком РАН. В общем, все, что я накопил за годы своей работы в науке, позволяет мне сегодня достаточно уверенно чувствовать себя в роли председателя Экспертного совета РФФИ по фундаментальным основам инженерных наук.

- Расскажите немного о том, что он собой представляет.

- В совет входят шесть секций: механики, теплофизики, электрофизики, атомной энергетики, энергетики, систем управления. В каждой из них много направлений, существенно отличающихся друг от друга. Понятно, что хорошо разбираться во всех этих направлениях довольно сложно, поэтому стараемся сочетать возможности “узких” специалистов глубоко вникнуть в суть предлагаемого исследования с энциклопедическими знаниями ведущих специалистов отраслевых и академических организаций, способных в целом оценить перспективы предлагаемого исследования. Это относится как к составу членов экспертного совета, так и к корпусу экспертов. Кстати, привлекать ученых в качестве экспертов - очень непростая задача.

- И в чем сложность?

- Одну заявку, как известно, отдают сразу трем экспертам. Делается это, чтобы обеспечить объективность и независимость оценок. А таких заявок по нашей тематике приходит более тысячи в год. Вот и прикиньте, сколько требуется экспертов. Тщательно и добросовестно выполненная экспертиза — это трудоемкая, требующая времени работа, и далеко немногие, к сожалению, соглашаются этим заниматься. Существует еще одна особенность в деятельности нашего совета и экспертов. Нередко они видят, что заявленная работа представляет собой часть более крупного, комплексного исследования или требует проведения достаточно сложных и дорогостоящих экспериментов, выполнить которые за более чем скромные средства, выделяемые по грантам РФФИ, не удастся. В этом случае эксперты и члены экспертного совета используют свое знание реальной ситуации. Скажем, при оценке реализуемости работы учитывают ее роль как “катализатора” более сложного проекта, осуществляемого тем или иным предприятием или институтом.

- А как решается вопрос, если оказывается, что одинаково высокие баллы набрали больше соискателей, чем выделено грантов?

- Подобные ситуации выносятся на обсуждение экспертного совета, где взвешивают все детали и коллегиально решается, какому из проектов отдать предпочтение.

- А какова судьба тех работ, которым не хватило до победы совсем чуть-чуть? Рассматриваете их на следующий год?

- Нет, авторы проектов должны подать новую заявку и вновь участвовать в конкурсе. Мы ведь заранее не знаем, каким будет уровень работ следующего года. Конечно, обидно, когда отсеиваются достойные претенденты. Поэтому я всегда выступаю за то, чтобы увеличить, или хотя бы не уменьшать долю “проходных” заявок. Сегодня мы можем отметить примерно 30% представленных на конкурс проектов.

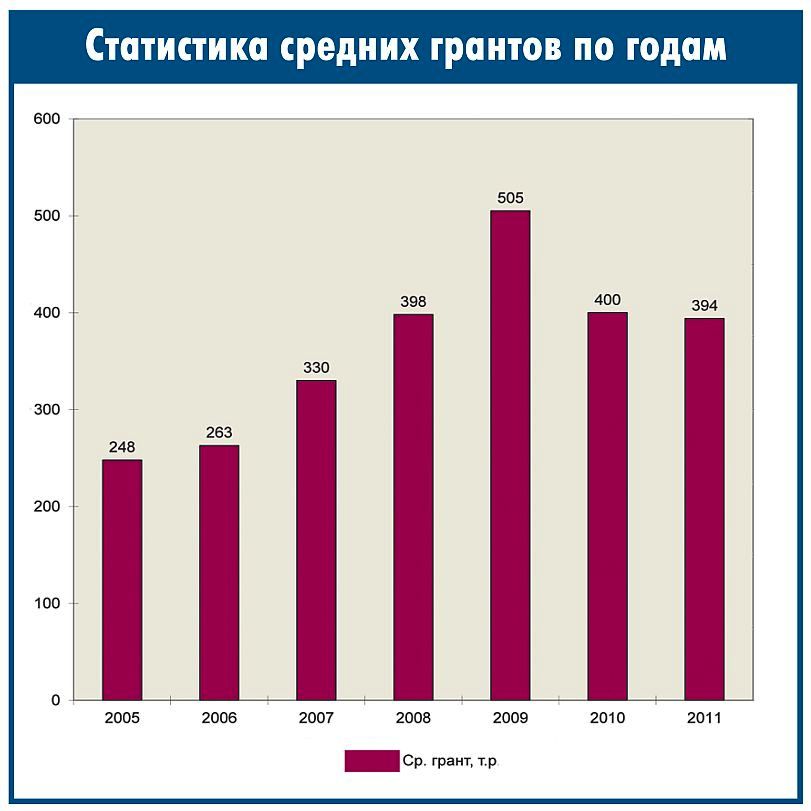

- Но ведь объем средств, выделяемых государством на гранты РФФИ, как я понимаю, не увеличивается. И значит, чем больше процент отмеченных проектов, тем меньше получит каждый из победивших. Есть ли смысл бороться за увеличение числа грантов? И какова позиция по этому вопросу у председателей других экспертных советов?

- Этот вопрос обсуждался на одном из заседаний Совета РФФИ. Предлагалось ограничиться 25% от общего числа принятых заявок. Я выступил первым и привел аргументы в пользу того, что грантами следует отмечать как можно большее количество соискателей. Не понаслышке знаю, какое положение сегодня в вузах, академических институтах. Денег на перспективные исследования у них совсем немного. Получить дополнительные средства на поддержку фундаментальных работ чаще всего неоткуда. Предприятия, бизнесмены идут на это крайне неохотно. В такой ситуации выручают гранты РФФИ. В общем, меня поддержали, и в итоге сохранился прежний показатель - порядка 30%. Напомню, что некоторое время назад, когда я начинал работать в фонде, цифра была побольше - до 33%. Конечно, есть резон в том, чтобы увеличить денежное наполнение гранта, но и предел сокращения числа ученых, охваченных поддержкой фонда, должен быть.

- Вам, руководителю экспертного совета, удается подробно знакомиться с проектами?

- В каких-то, скажем, спорных случаях мое участие в оценке проекта может потребоваться. А некоторые работы я изучаю и как эксперт. Прежде всего, по энергетике, в том числе атомной.

- Какой из проектов запомнился?

- Сейчас ведутся интересные работы по созданию довольно мощного космического энергоблока для длительных полетов, допустим, на Марс. Там много проблем, одна из них связана с теплообменом, охлаждением реактора, от чего в значительной мере зависит его КПД. В пространстве без атмосферы, в полном вакууме, отвод тепла осуществляется только с помощью излучателей. Те, что используются сейчас, занимают значительную часть космических энергоустановок, а с увеличением их мощности (необходимой для обеспечения длительных полетов) масса и габариты излучателей могут превзойти все разумные пределы. Ученые МАИ - авторы работы, получившей поддержку РФФИ, - предложили свой вариант решения проблемы. Основные части нового космического излучателя - генератор капель и гидросборник капельного потока. Генератор сформирует из горячего теплоносителя капельные струйки, которые в условиях космического вакуума быстро охладятся и попадут в гидросборник. Накопившееся в нем вещество вновь отправится в рабочий контур. Вес и габариты таких излучателей существенно меньше традиционных, и они не слишком увеличиваются при повышении мощности энергоустановки. Благодаря этому масса полезной нагрузки, а значит, и экономическая целесообразность эксплуатации космического аппарата могут вырасти в несколько раз.

- А вы сами получали гранты РФФИ?

- Да, дважды. Последний - на исследования, которые выполняю в МЭИ, где я профессор кафедры паровых и газовых турбин. К сожалению, сейчас там раз в десять меньше сотрудников, чем было в семидесятые годы.

- С чем связаны ваши исследования?

- Они касаются газодинамики двухфазных сред. Проблема здесь в сложности расчета движения таких сред, скажем, в турбинах атомных электростанций. Решить задачу могут новые методики расчета, над которыми работает, в частности, и наша исследовательская группа. В экспериментах используются специальные стенды, на которых изучаются, например, процессы спонтанного, скачкообразного возникновения влаги, резкого повышения давления, различные нестационарные явления, происходящие с участием двухфазных сред. Многое требует теоретического обоснования и экспериментальной проверки. В конечном итоге должны быть найдены способы повышения экономичности турбинных установок, их надежности и безопасности. Это особенно важно для атомных станций, потому что любая неисправность может отразиться на их работе и привести к весьма серьезным и неприятным последствиям.

Беседу вел Александр ЧУБА

Фото Николая СТЕПАНЕНКОВА