Пресса об РФФИ

Посты на мостах

По материалам еженедельной газеты научного сообщества "Поиск" №7-8 (1185-1186). 17 февраля 2012 г.

Дата публикации: 21.02.2012

Двадцатилетие Российского фонда фундаментальных исследований “Поиск” начал отмечать еще до наступления нынешнего юбилейного года и твердо намерен продолжать. О самом интересном и важном - системе оценки проектов - мы расспрашиваем председателей экспертных советов РФФИ. Предлагаем вниманию читателей очередное интервью из этой серии.Среди направлений, поддерживаемых Российским фондом фундаментальных исследований, есть одно, которое, на первый взгляд, далеко от общей естественно-научной направленности работы РФФИ. Кажется, что раздел “Науки о человеке и обществе” в большей степени отвечает профилю Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). Тем не менее РФФИ не отказывается от этой составляющей.

Как живется “лирикам” среди “физиков”? Какие общие задачи они решают? Есть ли специфические проблемы организации грантовой деятельности в этой сфере? На вопросы “Поиска” отвечает председатель Экспертного совета РФФИ по наукам о человеке и обществе, известный археолог, член-корреспондент РАН Евгений ЧЕРНЫХ.

Как живется “лирикам” среди “физиков”? Какие общие задачи они решают? Есть ли специфические проблемы организации грантовой деятельности в этой сфере? На вопросы “Поиска” отвечает председатель Экспертного совета РФФИ по наукам о человеке и обществе, известный археолог, член-корреспондент РАН Евгений ЧЕРНЫХ.

- Евгений Николаевич, почему РФФИ занимается поддержкой фундаментальных научных исследований в гуманитарной сфере? Ведь для этого существуют специализированные научные фонды.

- Такая позиция фонда отражает одну из особенностей процесса получения знаний. Дело в том, что точные и социально-гуманитарные науки - “ветви” одного “дерева”. Конечно, у каждого из этих разделов есть специфика, но ее нельзя абсолютизировать. Вот РФФИ и ставит посты на мостах между естественными и гуманитарными направлениями.

Мне известно, что во многих странах социальные и технические науки разделены высоким барьером. Не думаю, что это правильно. Ведь многие гуманитарии чем дальше, тем больше используют не только инструментарий и данные, но и методы коллег из других дисциплин. Более всего это характерно для археологии и антропологии. Археологи строят свои заключения на основе артефактов, которые оставили после себя древние культуры, их изыскания требуют применения методов физико-химических, геолого-минералогических, биологических наук. Ну, а антропология вообще, если можно так выразиться, “полубиологическая” наука.

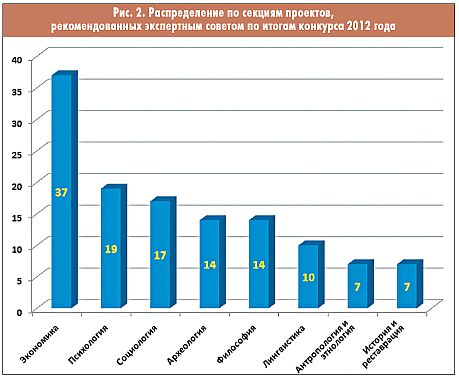

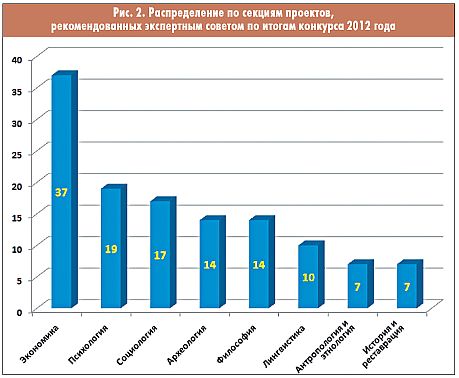

Другие социогуманитарные дисциплины не являются до такой степени комплексными, но многие из них используют математику и информационные технологии. Многие, но не все. Именно поэтому в последние годы по предложению Совета фонда мы пересмотрели структуру отдела, сделав ее менее “размазанной”. Еще два года назад РФФИ поддерживал 24 сферы гуманитарных исследований, а сегодня сократил их число до восьми, определив достаточно четкие рубежи между направлениями. Эта структурная “эволюция” хорошо прослеживается на диаграмме, подготовленной к заседанию Совета фонда (рисунок 1). На другой картинке (рисунок 2) показано, какие дисциплины остались и сколько проектов по каждой из них выиграли конкурс 2011 года. В этих восьми позициях заключены 10 относительно самостоятельных наук.

- Приведите примеры направлений, поддерживать которые фонд отказался.

- Ну, скажем, искусствоведение, литературоведение, политология. Из тех, кого поддержки не лишили, больше всего вопросов было и остается к философии, которая имеет не вполне понятный статус.

Но она вроде бы “мать всех наук”: отбросить ее было както неудобно. Если говорить о психологии, то она тесно связана с физиологией. Кроме того, проведение психологических тестов требует сложных приборов.

- А как у вас обстоят дела с финансированием?

- Мы самое бедное направление, поскольку считаемся неким “придатком” к основному “массиву”. Науки о человеке и обществе в РФФИ получат в этом году примерно 4,5% бюджета, выделяемого на инициативные гранты. На 24 “размазанных” направления этого было катастрофически мало, но и на восемь оставшихся тоже явно недостаточно. Ну и, кроме того, в РФФИ есть одна системная проблема.

Практикам, экспериментаторам в отличие от теоретиков нужно оборудование, а гранты всем выделяются практически одинаковые. По многим нашим наукам это больно ударяет. Археология, например, немыслима без проведения экспедиций.

- Какие проблемы, кроме недостатка денег, волнуют вас как председателя экспертного совета?

- Своеобразие нашего направления в том, что оно самое “разношерстное” по структуре. По сути, это “россыпь” далеко не всегда связанных между собой наук. Конечно, за каждый раздел отвечает свой координатор, у нас работают восемь экспертных групп (секций). Но их результаты надо сводить воедино, а я ведь не энциклопедист. Зачастую добиться взаимопонимания между представителями разных наук непросто. Но мне кажется, что в последние годы это сделать удается. Однако проблема сохранения баланса между включенными в наш сектор областями знания все равно существует.

- Но в РФФИ как будто бы нет места для волюнтаризма в этом вопросе: квоты распределяются в зависимости от числа заявок...

- Не уверен, что это хорошо. Тем более что такой подход порождает проблему неопределенности финансирования. Дело в том, что грант дается на три года. Но заявки поступают неравномерно. В этом году, например, по наукам о человеке и обществе был отмечен спад активности, и нам, соответственно, досталось меньше денег. Но что делать с переходящими проектами прошлых двух лет, число которых не уменьшилось? В итоге получилось, что финансовое обеспечение всех наших грантодержателей заметно снизилось. Такова не очень приятная сторона принятого в РФФИ квотирования. Думаю, необходимо, чтобы общее финансирование выделялось в зависимости от совокупного числа грантов, а не от количества победителей последнего года. Еще один момент. Считается, что фонд поддерживает фундаментальные исследования. Но понятно, что за три года серьезную, действительно фундаментальную работу не сделаешь, если только не посчастливится совершить открытие. Но так везет далеко не каждому. Так что большая часть поступающих нам заявок не содержит претензий на получение завершенных фундаментальных результатов. И мы, по идее, должны их отсеивать...

- Не уверен, что это хорошо. Тем более что такой подход порождает проблему неопределенности финансирования. Дело в том, что грант дается на три года. Но заявки поступают неравномерно. В этом году, например, по наукам о человеке и обществе был отмечен спад активности, и нам, соответственно, досталось меньше денег. Но что делать с переходящими проектами прошлых двух лет, число которых не уменьшилось? В итоге получилось, что финансовое обеспечение всех наших грантодержателей заметно снизилось. Такова не очень приятная сторона принятого в РФФИ квотирования. Думаю, необходимо, чтобы общее финансирование выделялось в зависимости от совокупного числа грантов, а не от количества победителей последнего года. Еще один момент. Считается, что фонд поддерживает фундаментальные исследования. Но понятно, что за три года серьезную, действительно фундаментальную работу не сделаешь, если только не посчастливится совершить открытие. Но так везет далеко не каждому. Так что большая часть поступающих нам заявок не содержит претензий на получение завершенных фундаментальных результатов. И мы, по идее, должны их отсеивать...

- А за какой срок можно сделать фундаментальную работу?

- Не знаю, как у естественников, а у нас, по крайней мере в археологии, работает формула “трижды три”. Интересные результаты, которые прозвучат и в России, и в мире, можно получить примерно за три грантовых цикла. Это, конечно, очень приблизительная, “средняя”, цифра, но она в значительной мере подтверждена практикой. В определенной степени тестом на фундаментальность для нас является повышенный интерес зарубежных коллег. Они реагируют в основном не на частности, а на труды общего характера, где сформулированы крупные проблемы и предлагается их решение. Ясно, что за три года “масштабного полотна” не создашь.

- Всем очевидно, что грант РФФИ - всего лишь дополнительная поддержка. Стоит ли слишком многого требовать от исследований, которые проводятся на выделяемые фондом небольшие средства?

- В том-то и дело, что эксперт должен рассматривать проект как представляющую самостоятельную ценность работу. И вот здесь возникает противоречие между декларацией и реальностью, требованием и исполнением. Мы вынуждены закрывать на это глаза. Приходящие в фонд заявки носят калейдоскопический характер, и это мне не очень по душе. С одной стороны, свобода научного творчества, конечно, должна иметь место, но с другой - хочется проследить за развитием какой-то конкретной темы. И в этом смысле, как мне кажется, требованию “фундаментальности” более соответствуют так называемые ориентированные мультидисциплинарные проекты (ОФИ-М). Некоторые ученые критикуют их за “прикладной” характер, но, на самом деле, это подведение итогов большого пласта исследований, без чего невозможно двигаться дальше.

- Реализовывались ли проекты ранга ОФИ-М по вашему направлению?

- У нас проходит только один такой грант - “Мегаструктура Евразийского мира: основные этапы сложения”, принятый к финансированию в прошлом году. Ключевая задача этого проекта - привести в стройную систему огромный спектр результатов изысканий, полученных с помощью новейших научных методов. Это важно сделать по той причине, что социально-технологические структуры евразийских сообществ являются в глобальном плане базовыми для множества культур как нашего, так и других континентов.

В последние десятилетия благодаря мультидисциплинарным исследованиям произошла весьма заметная, а местами и кардинальная смена взглядов на всю череду предшествующих научных построений и гипотез относительно важнейших деталей развития евразийской мегаструктуры. Массу новой и ключевой информации принесло использование методов абсолютного датирования. Для определения возраста находок, относящихся к ранней истории человечества, используются палеомагнитный и калий-аргоновый методы, а для более поздних фаз - радиоуглеродное датирование и дендрохронология. Энергично внедряются методики определения генома человека на базе анализа ДНК. Получены интересные результаты в сфере палеолингвистики: появились новые гипотезы, касающиеся истинной древности важнейших языковых семей и их локализации. Соответственно, претерпели резкие, а порой даже революционные изменения взгляды на взаимосвязь геоэкологических ареалов и моделей разнообразных культур с различным уровнем технологических достижений.

- Можно ли сказать, что системный анализ больших объемов информации дал качественно новое знание?

- Пока еще об этом говорить рано. Проект идет только второй год. Понятно одно: задача перед нами стоит крайне сложная и весьма увлекательная. При подготовке и реализации проекта возникло множество проблем научноорганизационного толка. Например, такая. Исследуемый нами период делится на две неравноценные части. Ранняя история (плейстоцен, или антропоген) занимает примерно 2,5 млн. лет. Об этом времени мы можем судить только по археологическим находкам, в основном - каменным орудиям. А вот следующий за ним период голоцена охватывает отрезок времени в две сотни раз короче, но археологических находок здесь во многие тысячи раз больше. Кроме того, плейстоцен и голоцен несопоставимы по морфологии и функциональной направленности этих артефактов. Достаточно сказать, что финал голоцена - это письменные культуры, для описания которых имеется неисчислимое количество источников.

Как “слепить” из этих существенно отличающихся структурных блоков, между которыми не всегда удается отыскать удовлетворительные методологические связки, единую программу? Как выбрать научные коллективы, которые смогут показать лучшие результаты по своему направлению? Все эти задачи нам пришлось решать впервые. В этом году в рамках гранта реализуются 26 проектов, участники которых работают в исследовательских организациях от Владивостока до Санкт-Петербурга. За счет грантовых средств археологи, антропологи, этнологи, историки, географы, генетики, специалисты по методам датирования смогут, в том числе, приобрести новейшие приборы и модернизировать свои лаборатории.

- Каких результатов вы ожидаете на выходе?

- Нам хотелось бы понять, как возникал, складывался и обустраивался тот мир, в котором мы с вами живем. Представляется очень важным нащупать истоки этого многотысячелетнего процесса, продолжающегося доныне. Некоторые уверены, что это поможет человечеству понять сценарий будущего. В чем-то они правы: так не бывает, чтобы некий социотехнологический феномен начался с чистого листа. Человечество, пусть и с новыми технологическими возможностями, все равно во многом повторяет и будет повторять пройденное.

Как председатель экспертного совета я мечтаю, чтобы такого рода проектов у нас было больше. В ходе подобной работы удается поставить новые ключевые вопросы, которые формируют программу дальнейших действий. И это зачастую самый важный результат исследований.

- Какие же новые вопросы возникли благодаря совместной работе многих коллективов и применению современных методов исследования?

- Самые яркие результаты, по поводу которых даже в далекой от экзальтации научной среде не стихает восторг, получены в ходе генетического анализа накопленного древнейшего антропологического материала. Ныне общепризнано, что родиной человечества была Африка. Именно там нашли остатки скелетов архантропов - самых древних на нашей планете людей, использовавших для охоты каменные орудия. В период 2-1,5 млн. лет назад архантропы сумели перебраться на евразийский континент и заселить его южные районы от Иберийского полуострова до Китая. С этого времени начинается история собственно евразийского мира. Успешно проследить эту историю от ее истоков можно лишь на генетическом уровне. Какими были родственные связи между народами, населяющими наш континент? Какими путями разные группы продвигались на запад и восток? Конечно, неясного еще очень много, но генетики постоянно преподносят нам сюрпризы, в связи с чем возникают новые перспективы исследований. Отмечу также, что, когда мы объявили о начале этого проекта, в США и Китае возник к нему огромный интерес: ученые этих стран предлагают нам взаимодействие, переводят на свои языки наши книги.

- Недавно в РФФИ под давлением проверяющих структур был отменен конкурс на участие в международных научных мероприятиях за рубежом. Как вы к этому относитесь?

- Не вижу здесь ничего плохого. Теперь поездки на конференции можно будет оформлять через инициативные проекты. Это даст больше свободы их исполнителям, да и время освободит: не нужно объявлять отдельный конкурс, заполнять кучу лишних бумаг.

- Думаете, размер инициативных грантов позволит в командировки за рубеж ездить?

- Большое достижение уже то, что упрощена процедура оформления поездок. Ну, а вопрос о размере гранта, конечно, давно стоит на повестке дня, кажется, что планка уже достигла нижнего предела.

- Какие еще конкурсы вызывают у вас сомнения?

- У нас трудно идут все виды конкурсов для молодых ученых. Средства в РФФИ на них выделяются, а где взять молодежь?

- В гуманитарной сфере работает мало молодых исследователей?

- Их зачастую практически нет. И это объяснимо: кто будет работать за те деньги, которые мы можем предложить? Я говорю не только об археологии. Мы часто обсуждаем этот вопрос на экспертных советах, и жалобы у всех однотипные. В археологии ситуация даже лучше. В нашу сферу молодежь порой идет за романтикой. Но одно дело увлечься интересной полевой экспедиционной практикой, и совершенно другое - посвятить себя науке в условиях, когда за это скудно платят. Остаются и успешно работают очень немногие.

- Их зачастую практически нет. И это объяснимо: кто будет работать за те деньги, которые мы можем предложить? Я говорю не только об археологии. Мы часто обсуждаем этот вопрос на экспертных советах, и жалобы у всех однотипные. В археологии ситуация даже лучше. В нашу сферу молодежь порой идет за романтикой. Но одно дело увлечься интересной полевой экспедиционной практикой, и совершенно другое - посвятить себя науке в условиях, когда за это скудно платят. Остаются и успешно работают очень немногие.

- Как вы относитесь к решению фонда знакомить заявителей с рецензиями на их проекты?

- Отрицательно, их публикация спровоцирует конфликты. Как известно, мы обязаны отсекать 70% заявок. Но примерно половина из отвергнутых проектов получает положительные отзывы экспертов. Если они будут обнародованы, как мы сможем объяснить участникам конкурса, почему одни хорошие работы поддержаны, а другие нет? При оценке проектов субъективизма в полной мере избежать не удается. Эксперт глубоко разбирается в проблеме, поэтому не может судить о конкретной теме отстраненно. Он привносит в оценку свое видение приоритетов, свои пристрастия. Раз Совет РФФИ принял решение публиковать отзывы, придется это делать, никуда не денешься. Однако, на мой взгляд, было бы неправильно вынуждать экспертов вступать в переписку с авторами, которые непременно захотят ответить. Имена рецензентов вообще не должны разглашаться.

- А вот в РГНФ своих экспертов не скрывают, их списки опубликованы на сайте.

- У нас в таких условиях люди работать откажутся. Если рецензентам придется отстаивать свое мнение в спорах с заявителями, многие из них, причем лучшие, просто уйдут. Человек скажет: “Я провел анализ проекта, выставил оценку, если она вам не нравится - не приглашайте”. Мы неоднократно на экспертном совете обсуждали этот сюжет, и я привожу здесь наиболее распространенную реакцию.

- Может быть, дело в том, что в гуманитарной сфере не существует четких формальных показателей?

- На самом деле, с представителями точных наук у нас больше общего, чем различий. Насколько я знаю, в других экспертных советах случаются еще более жесткие столкновения мнений.

- Чем для вас является работа в экспертном совете РФФИ? Много ли сил отнимает?

- Это скорее общественная нагрузка, ведь она не оплачивается. Надо сказать, что я давно участвую в наведении мостов между гуманитарными и естественными науками. Окончив исторический факультет МГУ, обучался в Институте стали и сплавов, после чего стал организатором и руководителем Лаборатории естественно-научных методов в Институте археологии РАН. А 19 лет назад меня пригласили в РФФИ помочь в организации работ, связанных с науками о человеке и обществе. Я посчитал это своим долгом, поскольку понимаю в этой теме, наверное, больше других гуманитариев. С тех пор связи с фондом я не терял. За эти годы мне несколько раз приходилось быть заместителем председателя экспертного совета. Должность председателя занял впервые, год назад, и могу сказать, что нагрузка навалилась огромная. Стараюсь не быть “свадебным генералом” и вникаю в большинство проблем, и работа эта “пожирает” очень много времени.

Наше направление в РФФИ уже не раз собирались закрывать (и на эти 4,5% финансирования постоянно находятся охотники), но пока удается его отстоять. Наука ведь едина, и ни одна ее часть не может претендовать на исключительность. Поверьте, это не пустая декларация, а реальность.

Подготовила Надежда ВОЛЧКОВА