Пресса об РФФИ

В воду ушли дома и памятник культуры: ежегодно Таганрогский залив «поглощает» десятки метров берега

Газета «Комсомольская правда» (г. Москва), 11.03.2019

Дата публикации: 20.03.2019

В опасную зону попали сразу 11 населённых пунктов

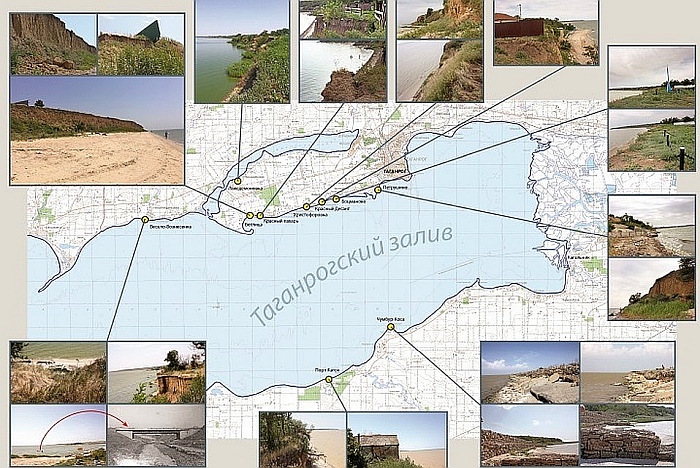

Учёные Южного научного центра РАН обнародовали итоги комплексной экспедиции. Прошлым летом исследователи отправились в населённые пункты, которые находятся на берегу Таганрогского залива. В ходе экспедиции они делали замеры и общались с местными жителями и чиновниками, с теми, кто своими глазами видит происходящее с берегами Таганрогского залива. А процесс известен: земля потихоньку уходит в воду, а сам залив мельчает, что не может не сказаться на рыбных запасах.

Вышел – а вокруг вода

В селе Заимо-Обрыв (Азовский район), который находится на берегу залива, давно ходит байка про одного дачника. Мужчина купил жилье своей мечты – аккурат у залива. Очень радовался, глядя на бескрайние водные просторы, пока однажды ночью не услышал какой-то шум. Вышел – а половина его территории рухнула вниз с высоты примерно шести метров, вместе с туалетом, который он только-только поставил...

В Азовском и Неклиновском районах нередки нагонные наводнения. В результате гибнут скот и урожай, падают старые деревья, разрушаются постройки. Под вопросом сохранение памятников истории и культуры. Так в селе Боцманово обрыв уже подобрался к памятнику, установленному в честь бойцов Красного десанта. Осталось три метра. Поселение Золотая Коса уже лишилось части усадебного комплекса Лакиера 1861 года (в море оказались дом барыни Елены Лакиер, дом ключника, мельница, печи для обжига кирпича).

— Можно сделать вывод о том, что одной из главных проблем прибрежных районов выступают нарастающие из года в год абразионные процессы (разрушение волнами берега), — подытоживает ведущий научный сотрудник, кандидат философских наук ЮНЦ РАН Ирина Пащенко, которая также участвовала в экспедиции.

Конкретных цифр, которые бы показывали процесс, что, мол, в селе Н-ском за год уходит в воду три метра суши, нет. В разные годы в разных местах берег разрушается по-разному. Так старожилы Весело-Вознесенки говорят, что за 85 лет в море ушло около двух километров берега и десять домов. Это то, что вспомнили. А владелец «прибрежного» дома в Боцманово утверждает, что за десять лет вода продвинулась на 20 метров. В поселении Золотая Коса называют другие цифры: каждый год в море уходит примерно по полметра земли.

Дорого и некому

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Таганрогский залив захватывает земли уже много лет (специалисты называют это миграцией воды с запада на восток). Столько же – местные жители оказывают активное сопротивление. Кто-то сажает деревьев, кто-то тащит бетонные блоки и старые шины. Помогает, но плохо.

— Из всех перечисленных методов эффективным оказалось лишь установление волнорезов, — резюмируют учёные. — Но низкие доходы сельского населения не позволяют им брать в аренду берега, страховать имущество на случай его утраты в результате стихийных явлений (да и компании не хотят работать с такими участками). А серьёзные берегоукрепительные мероприятия, как известно, следует осуществлять лишь после оформления аренды на соответствующий участок берега, в ином случае такие действия могут быть признаны противоправными.

При этом берегоукрепление – очень дорогая работа. Так, например, реконструкция 153 метров берега на Чумбур-косе ещё в 2010 году обошлась в 11 млн рублей.

В ходе экспедиции учёные искали ответы на вопрос: «Какие природные явления наиболее опасны и разрушительны для жителей прибрежных районов?» Мнение спрашивали у жителей прибрежных районов, представителей местных администраций, муниципальных учреждений и специалистов по ЧС.

— По мнению большинства респондентов, одной из основных причин обрушения берегов является человеческий фактор, — рассказали в Южном научном центре РАН. — В частности, жители села Лакедемоновка считают, что ежегодное затопление берегов обусловлено закрытием весной и осенью плотины на реке Миус.

А как дела с рыбой?

Донские учёные констатируют весьма неприятный факт: Азовское море, которое всегда было промежуточным между пресным и солёным, становится более похожим на Чёрное. В первую очередь, этот факт может повлиять (если уже не влияет) на уменьшение количества рыбы. Лещ, судак, тарань не привыкли к такой воде, потому, если солёность и дальше будет повышаться, они мигрируют в речные воды. Созревать азовским рыбам придётся дольше, расти будут медленнее, и, возможно, уменьшатся их запасы. Период может быть продолжительным. Цикличность режима солёности вообще свойственна этому водоёму.

Например, высокие значения регистрировались в 1970-х годах. Тогда в Азовском море было 14,5 грамма соли на литр воды (для сравнения в Чёрном море поверхностный слой содержит 18 граммов на литр), а уже спустя десять лет значения солёности понизились. В прошлом году надежду дал сильный весенний паводок, но нужно ещё несколько лет, чтобы пополнить бассейн и разбавить солёность.

В таком состоянии памятник культуры – конюшни Лакиера

Местные привыкли к ураганам и низовкам

Красивый вид на Таганрогский залив имеет оборотную сторону. И это не только вода, которая потихоньку съедает земли берега. Это сильная низовка, которая становится причиной затоплений (в 2014-м в селе Чумбур-коса воды было по колено, а в нынешнем году во время ураганного ветра сорвало крыши с некоторых домов села Лакедемоновка).

— Но, несмотря на существующие проблемы для исследуемых районов нехарактерен отток населения, жители не покидают посёлки, а если и переселяются, то в границах района, — говорят учёные. — Опрошенные люди пожилого возраста из-за нехватки средств смирились с жизнью в условиях ежегодных затоплений и ураганов. А вот респонденты молодого возраста намерены продолжать добиваться решения государством проблем, связанных с обрушением берега.

Дословно

— Мы провели береговые экспедиции в населённые пункты Неклиновского и Азовского районов, — говорит заместитель председателя по научной работе ФИЦ «Южный научный центр РАН», доктор исторических наук Евгений Кринко. — Цель экспедиций – установить состояние береговой линии, виды природных катаклизмов, характерных для исследуемых районов, их последствия для местных жителей, предпринимаемые меры по устранению и предупреждению таких последствий. Исследования проходят при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований «Опасные природные явления и социальные процессы в Причерноморье, Приазовье и Прикаспии: проблемы взаимозависимости и взаимной обусловленности». Проведённые участниками проекта экспедиции являются лишь начальной стадией большого исследования. В итоге будут выработаны рекомендации по решению проблем, связанных с природными катаклизмами.

Наша справка

Таганрогский залив, в который впадают реки Дон, Кальмиус, Миус и Ея, расположен в северо-восточной части Азовского моря. Его средняя глубина – чуть меньше пяти метров, а объем – 25 кубических километров. Зимой, как правило, замерзает.

А в это время

Губернатор попросил помощи у Москвы

Решение экологической проблемы напрямую связано с экономическими и законодательными вопросами. Потому губернатор Ростовской области попросил помощи у Москвы. На встрече с заместителем председателя правительства России Алексеем Гордеевым он предложил закрепить полномочия по берегоукреплению Таганрогского залива за конкретными федеральными органами власти и поднял вопрос финансирования этих работ.

— Из-за интенсивной эрозии берегов в зоне возможных разрушений находятся домовладения и социальные объекты в ряде территорий: Неклиновском и Азовском районах, а также в Таганроге, — пояснил Василий Голубев. — Для предотвращения опасных экзогенных процессов в береговой зоне Таганрогского залива требуется провести комплекс дорогостоящих берегозащитных мероприятий, включающих инженерную защиту территорий и объектов от негативного воздействия вод. Мы неоднократно уже предлагали закрепить полномочия по берегоукреплению Таганрогского залива за конкретными федеральными органами исполнительной власти. Однако до сих пор решение не принято.

Ирина Потеря

Фото: ЮНЦ РАН

Источник: https://www.rostov.kp.ru/daily/26951.5/4004588/