Пресса об РФФИ

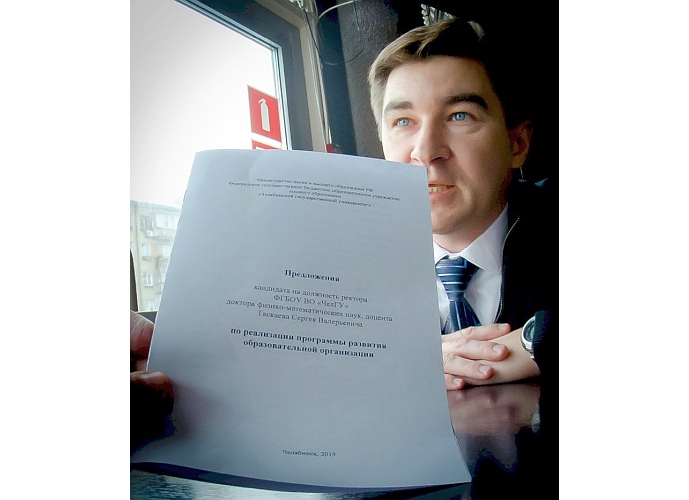

Кандидат на пост ректора ЧелГУ Сергей Таскаев: «В университете есть большой запрос на перемены»

Информационное агентство «Европейско-азиатские новости» (г. Екатеринбург), 13.03.2019

Дата публикации: 21.03.2019

28 марта в Челябинском государственном университете — втором по размеру вузе области — пройдут выборы ректора. Мы встретились с одним из кандидатов на эту должность, деканом физического факультета ЧелГУ Сергеем Таскаевым и расспросили его о том, почему он принял решение избираться на должность ректора и что он планирует сделать в случае победы.

«Для меня это вопрос принципиальный»

— Сергей Валерьевич, это ведь не первая ваша попытка избраться ректором?

— Если по-серьёзному, то первая. Пять лет назад меня технично «отодвинули» от статуса кандидата — на момент подачи документов я работал в должности доцента, но у меня не было диплома ВАК (высшая аттестационная комиссия минобразования РФ, — прим. ЕАН). Ну что же, зато сейчас соответствую (улыбается).

— Почему вы решили выдвинуть свою кандидатуру на этот раз?

— Для меня это вопрос принципиальный, потому что я имею свой взгляд на систему управления университетом. И этот взгляд совершенно иной, отличный от того, что происходит в университете сейчас.

Пять лет назад я, как и многие мои коллеги, ждал, что с приходом на пост ректора Дианы Александровны Циринг многое изменится к лучшему. Собственно, она и прошла те выборы (которые, если помните, прошли в обстановке непрекращающихся скандалов, проверок и даже уголовных дел и судебных процессов) и выиграла их лишь потому, что в коллективе университета существовал огромный социальный запрос на изменения. Печаль в том, что за эти пять лет, на мой взгляд, ситуация в университете стала только хуже.

— В чем это выражается?

— За прошедшие пять лет мы фактически скатились к жёстко авторитарной, репрессивной модели управления вузом. Не только я, но и многие сотрудники университета совершенно не понимают, как именно, почему и кем формируются и принимаются те или иные управленческие решения и почему они не обсуждаются с коллективом.

Понимаете, университеты во все времена были своего рода «оплотом демократии». Это достоинство, которое должно сохраняться всегда, иначе университет перестанет быть университетом и превратится в неудачный аналог некоего коммерческого предприятия. Да, есть прекрасные предприятия, великолепные заводы, но там решения принимает собственник исходя из своих личных интересов. Университет же по своей роли в обществе, по своим изначальным смыслам создан совсем для другого — для всестороннего развития этого общества.

Университет — это всегда сообщество творческих людей, причём людей с высшим образованием, с высшей квалификацией. По-хорошему люди, которые в нем работают, — это квинтэссенция интеллекта. И вот этот творческий коллектив не может управляться диктаторскими методами. Всегда нужны демократические процедуры, обсуждение решений. Хотя бы потому, что в ходе таких обсуждений рождается истина, лучший выход, лучшее решение.

Даже при защите диссертаций, самых лучших, бесспорных, качественных, основанных на отличных работах, опубликованных и получивших положительные рецензии, в обязательном порядке присутствуют оппоненты. Их главная задача — не опротестовать выдвигаемую идею, но поставить под сомнение, заставить взглянуть на неё под иным ракурсом, в том числе и самого автора. Именно так рождается непреложная истина в последней её инстанции. Всегда нужны аргументы не только «за», но и «против». В конце концов, это дисциплинирует и самого защищающегося. Культура научной дискуссии — то, без чего университет не может существовать. К сожалению, сейчас в Челябинском госуниверситете этого практически нет. И, честно говоря, сохранение на своём посту действующего руководства вуза ещё на пять лет однозначно не исправит этого печального положения вещей.

— Почему вы так думаете?

— Доказательство этому — предыдущие пять лет жизни вуза.

Главное — за эти годы мы совершенно закрылись в себе, создали вокруг университета «железный занавес», за пределы которого мы словно боимся посмотреть — ведь там какие-то «враги», от которых постоянно надо «защищаться». С кем мы воюем? Что мы пытаемся защитить какими-то нечеловеческими усилиями? Для меня все это совершенно непонятно и неприемлемо.

Мне гораздо ближе и понятнее политика открытости. Оставаясь самостоятельной во всех смыслах и независимой организацией, классическим университетом, которым ЧелГУ и был задуман, вуз должен открыться миру, в том числе нашим коллегам по сфере образования, промышленным предприятиям, коммерческим организациям, научно-исследовательским институтам.

Объединяя совместные усилия, кадровый потенциал, мы сможем решать самые серьёзные задачи и приносить пользу и вузу, и нашим партнёрам. Причём с гораздо более весомым результатом и меньшими затратами сил, энергии, средств…

«Минимум бумажек!»

— Большая проблема — огромный вал бумажной работы. Знаете, говорят же: «Хотите угробить любую работу и сделать её максимально неэффективной? Введите отчётность. Заставьте человека, который делает дело, писать отчёты». И вот это вот написание отчётов, заявок, служебных записок, ответов на служебные записки (которые, конечно же, нужны немедленно, а то и вчера) губит любое начинание в принципе.

Максимально возможная дебюрократизация производственного процесса — главная задача любого руководителя. И это цель, которую я ставлю перед собой. Бумажек должно быть минимум!

Знаю, что многим нравится такая штука, как многофункциональные центры, где предоставляются государственные и муниципальные услуги. И я понимаю почему. Мы туда приходим, сдаём все необходимые бумажки и забываем о их существовании и особенностях их прохождения через внутренние инстанции. А на выходе через определённое время получаем ту услугу, которая нам нужна. Прекрасно ведь, правда? Так почему у нас в вузе не сделать то же самое?

И ведь есть же положительные примеры. Когда-то, ещё во времена ректорства Андрея Юрьевича Шатина, мы с ним обсуждали вот какую историю. Как известно, для того, чтобы устроиться в вуз на профессорско-преподавательские должности, кандидат должен был в числе документов представить справку об отсутствии судимости, которую в те годы выдавали в органах внутренних дел. Более того, если сотрудник принимался, скажем, на годичный контракт, который нужно было продлевать, то он опять должен был нести эту справку.

Это сейчас её можно получить через портал госуслуг. А в те годы нужно было сходить в полицию, отстоять очередь (как же без неё), подать заявление на справку, потом — где-то через месяц — ещё раз сходить, отстоять очередь, получить справку. А сотрудников профессорско-преподавательского состава в те годы было около 800 человек. Представляете, какие это временные затраты, причём бесцельные? В итоге мы нашли решение — университет сам подавал запрос в полицию. Причём единым списком. И просто дожидался ответа. В итоге сэкономили невообразимое количество времени. А время — невосполнимый ресурс, это самое дорогое, что у нас с вами есть.

Ровно то же самое можно сделать практически по всем направлениям. Скажем, сейчас огромное количество времени и сил тратится на подготовку документов, связанных с публикацией научной работы или с поездками наших учёных на научные конференции (особенно если они едут с докладами, да ещё и за рубеж). Это так называемые экспертные заключения и заключения по государственной тайне по линии ФСТЭКа (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, — прим. ЕАН), необходимые для того, чтобы удостовериться в том, что никто из наших сотрудников не ляпнет за рубежом ничего лишнего (улыбается).

Для получения этих заключений необходимо подготовить комплект документов, включая ворох копий бумаг по экспортному контролю, несколько копий заключения по гостайне, приложить собственно статью или текст доклада, перевод этого текста… В итоге даже самая незначительная история превращается в целую папку бумаг, которые де-факто ведь никому не нужны. Я, кстати, в качестве эксперта подписываю в неделю этих заключений… объёмом, наверное, с диссертацию. А ещё эксперты — люди порой занятые… Народ бегает, ругается нехорошими словами. Очевидные бенефициары процесса — производители бумаги, которую университет тратит в совершенно заоблачных количествах...

А ведь проблема решается, на мой взгляд, достаточно просто. И стоить это будет около 3 тыс. рублей.

— Как это?

— Для начала надо всего лишь купить несколько электронно-цифровых подписей. И можно спокойно перейти на электронный оборот таких документов. Благо электронно-цифровая подпись имеет ровно такую же юридическую силу, как и обычная. А время выигрываем, и выигрываем много.

Чем больше мы освободим людей от всякой подобной никому не нужной писанины, тем больше времени у них останется для выполнения своих основных обязанностей — преподавательской и научной деятельности.

Наука, гранты и доходы

— Кстати, если уж говорить о науке в университете — вот уж где дела совсем аховые. В структуре доходов ЧелГУ доходы от научной деятельности составляют лишь 5% от их общей величины. Это при том, что у нас вообще-то есть целый ряд очень серьёзных и перспективных научных направлений – от гуманитарных до естественно-научных. Это очень мало! Процент должен быть не меньше 15 – это минимум!

— Из чего складываются доходы от научной деятельности?

— Почти на 100% это различные гранты на научные работы и исследования. И, к сожалению, почти все они приходятся на одних и тех же наших сотрудников, учёных.

— Это говорит человек, который сам получает гранты на исследования постоянно.

— Да, но я, скорее всего, исключение, которое, к сожалению, во многом лишь подтверждает правило. Получать гранты на самом деле очень тяжело.

С одной стороны, выиграть грант федерального уровня от той или иной федеральной структуры — уже событие. Конкуренция-то между учёными очень высока, а грантов не так много. Если речь идёт о президентских грантах или грантах РНФ или РФФИ (Российский научный фонд и Российский фонд фундаментальных исследований, — прим. ЕАН) — тут вообще, что называется, «ближний бой с применением локтей». Надо очень сильно выделяться на общем уровне, чтобы получить что-то в рамках этих программ. Не говоря уже про результаты работ, отчётность и уровень проверок — деньги-то федеральные… У меня было три гранта президента РФ, и это были одни из самых тяжёлых по объёму и качеству отчётности работ.

И если по части естественно-научных дисциплин нашим коллегам все-таки удаётся что-то «выгрызать», то гуманитариям приходится совсем тяжело.

С другой стороны, к сожалению, сейчас в Челябинской области, по сути, нет региональной инфраструктуры, нет фондов, которые бы поддерживали нашу областную науку.

Когда-то, ещё при губернаторе Петре Ивановиче Сумине, в Челябинской области работал фонд «РФФИ-Урал» — региональное отделение РФФИ. Эта замечательная структура давала возможность получить начальный импульс молодым учёным, которым приходится тяжелее других в то время, когда они только начинают свою научную деятельность. Это важно, потому что молодые учёные благодаря этим грантам приобретают и научный задел, и опыт работы с грантами (что на самом деле очень важно, ведь написание статей, работа с заявками, отчётность — отдельная и серьёзная область знаний), и в конечном итоге это им очень помогало в получении грантов уже следующего уровня. Опять-таки для гуманитариев эта структура была едва ли не единственным шансом получить какое-то финансирование своих исследований.

К сожалению, несколько лет назад «РФФИ-Урал» закрыли, а замены ему так и не возникло.

Именно поэтому, если коллектив университета поддержит меня на выборах, одной из главных своих задач я считаю организацию работы по возобновлению деятельности «РФФИ-Урал».

Председатель Совета РФФИ — академик РАН Владислав Яковлевич Панченко. Мы с ним знакомы и уже не раз вели разговоры на тему возобновления деятельности фонда в Челябинской области. И он только «за». И есть готовность фонда выделять до 50 млн рублей в год для поддержки науки в Челябинской области. Причём формирование тематики грантовой поддержки и распределение финансирования он готов оставить на уровне региона. То есть область сможет поддерживать те исследования, которые нужны непосредственно нашему региону. Более того, ещё в мае прошлого года мы подготовили проект трёхстороннего соглашения — по идее его должны заключить между собой РФФИ, правительство нашей области и та организация, которая будет «вести» эту тему на территории области.

— Так в чем же дело?

— Условие от Владислава Яковлевича Панченко было одно — найти паритетное финансирование. Они дают до 50 млн — и мы со своей стороны должны найти в регионе равнозначную сумму. Это ещё интереснее — то есть, вложив 50 млн, мы получали бы работы на 100 млн! Причём работ, исследований, которые реально нужны области!

Любопытно, что у РФФИ подобных соглашений с регионами заключено более 70. Но Челябинской области в их числе нет… И это кажется мне довольно странным. Хотя такие инвестиции в науку в области мне кажутся вполне уместными, тем более в преддверии саммитов стран ШОС и БРИКС. Ведь деньги РФФИ — это федеральные деньги. Которые придут в область. Почему не взять их? К тому же результат будет в самой ближней перспективе — в виде уже новых грантов, исследований, работ...

Я уже даже не говорю о том, что профессорско-преподавательский состав вузов региона — это весьма приличная часть электората, десятки тысяч избирателей. Которая точно будет рада тому, что в регионе увеличивают поддержку науки. А у них ещё и члены семей есть...

И, кстати, возвращаясь к вопросу открытости университета. Один университет проблему нахождения 50 млн для софинансирования грантовой программы не решит. А вот сообщество вузов региона — думаю, вполне. Тем же промышленным предприятиям это было бы выгодно — вкладывая рубль в работы по нужным проблематикам, получать на выходе результат на два рубля... Ещё раз — вариантов решения этого безусловно важного для каждого из вузов вопроса много, давайте объединять усилия для их совместного решения.

— Одним из обвинений в ваш адрес со стороны оппонентов стал тот факт, что кроме ЧелГУ вы работаете и в другом вузе — Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ). И что на выборах вас поддерживает ректор ЮУрГУ Александр Шестаков, который собирается поглотить ЧелГУ и сделать это с вашей помощью.

— Ну, это тот «скелет из шкафа», который достают каждый раз перед выборами, когда больше нечего предъявить избирателям (улыбается). Правда, когда говорят, что я работаю сразу в двух вузах, то ошибаются — на самом деле я сотрудничаю с тремя (снова улыбается). Просто про МИСИС (Московский институт стали и сплавов, — прим. ЕАН), с которым я сотрудничаю гораздо дольше, чем с ЮУрГУ, немного «забывают», это невыгодно для действующего руководства.

Действительно, я возглавляю чисто научную лабораторию, и лабораторию очень серьёзную. И я благодарен руководству этого вуза, что они пошли на серьёзные траты для её организации. Но проект опять же выгоден всем.

Начнём с того, что это международная российско-германская лаборатория, работающая над вопросом разработки принципиально нового подхода к сжижению природного газа. Не секрет, санкции сильно ударили по нефтегазовому сектору РФ, в частности, в области поставки импортного оборудования, а проекты по поставке газа через трубопроводы встречают очень серьёзное сопротивление со стороны «зарубежных партнёров». Мы работаем над совместной технологией, которая позволит совершить качественный рывок в области поставки и использования природного газа. В результате Россия будет крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа на глобальные рынки, а Германия – его крупнейшим продавцом в Европе.

В этой лаборатории проходят подготовку и студенты, и аспиранты, причём как ЧелГУ, так и ЮУрГУ, выполняются исследования, которые справедливо принадлежат всем участникам проекта.

Что в этом плохого, спрошу я вас? Давайте честно, то оборудование, которое приобрело для этой лаборатории руководство ЮУрГУ, наш университет вряд ли когда-нибудь сможет себе позволить. Один только трансмиссионный микроскоп, который способен изучать структуру вещества вплоть до отдельных атомов, стоит несколько сотен миллионов рублей. А его содержание — ещё несколько миллионов в год. Не говоря уже о специальных технических требованиях к помещению, в котором он должен быть расположен. И самое главное, уровень технологий таков, что я могу там даже не присутствовать — оборудование управляется чуть ли не с мобильного телефона! Я, собственно, и бываю-то в лаборатории в основном по вечерам и ненадолго — так, следующий образец на исследование поставить...

Более того, при правильной организации и при эффективном использовании инфраструктуры челябинских вузов можно достичь огромного синергетического эффекта.

Дело в том, что технологические мощности того же ЮУрГУ используются, насколько я понимаю, не всегда на полную мощность. В то же время у учёных нашего университета есть серия проектов, которые кроме теории требуют ещё и практики — экспериментов, наблюдений, опытов и так далее. Проведение таких работ требует дорогостоящего оборудования, которое есть в ЮУрГУ. И тут наши интересы с коллегами могут совпасть. А на выходе — новое знание, на новом уровне, доступное сразу двум вузам, доступное нашей стране, в конце концов. Кому плохо-то? Никому!

Что же до того, как и почему я стал работать с коллегами из ЮУрГУ — тут «виновато», собственно, действующее руководство моего родного Челябинского государственного университета, которое всяческими путями все последние годы пыталось парализовать мою личную научную деятельность практически по всем направлениям.

Тут на самом деле много чего было — от служебных проверок вплоть до заявлений в правоохранительные органы с целью возбуждения чуть ли не уголовных дел в отношении меня. Видимо, хотели, чтобы я перестал выказываться по тем проблемам, что есть в нашем университете. Впрочем, эти все попытки оказались безосновательны, а потому — безуспешны. Но два года на это ушло.

Люди хорошо работают там, где им позволяют это делать. Там, где людям работать не дают, — люди не работают. И свою задачу как ректора я вижу в том, чтобы создать комфортные условия труда для профессиональной деятельности каждого сотрудника вуза.

И, конечно же, я не собираюсь стать ректором, чтобы присоединяться к другому вузу. Более того, я больше чем уверен, что таких мыслей нет и у руководства самого ЮУрГУ. Им, поверьте, гораздо проще принять из нашего университета ведущие научные школы, переманив людей нормальными условиями для работы и нормальным микроклиматом в коллективе. Уверяю вас, если продолжится нынешняя управленческая практика — так и будет, причём довольно скоро. Моя задача — не допустить этого.

Я ведь не просто так это говорю — мы с коллегами разработали серьёзную программу преобразований в нашем университете. Вместе со мной её готова реализовать целая команда умнейших, опытных, талантливых, болеющих за своё дело людей, которые любят свой университет и хотят в нем работать. И особо отмечу — все, что мы предлагаем, можно сделать собственными усилиями тех, кто сейчас трудится в ЧелГУ.

А одним из первых пунктов там значится «восстановление нормального рабочего и психологического климата в коллективе».

Дмитрий Моргулес

Фото: Пётр Ильин

Источник: https://eanews.ru/news/v-universitete-yest-bol-shoy-zapros-na-peremeny_13-03-2019