Пресса об РФФИ

Новосибирские учёные: иммунитет хозяина может работать в пользу паразита

Интернет-издание «Новости сибирской науки» (г. Новосибирск), 27.03.2019

Дата публикации: 04.04.2019

Сотрудники Института систематики и экологии животных СО РАН и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН изучили, как паразитоиды изменяют микробиоту и иммунитет вощинной огнёвки, тем самым способствуя развитию грибной инфекции. Исследование, результаты которого опубликованы в Scientific Report, показывает взаимосвязь между кишечным иммунитетом и защитными свойствами покровов насекомого.

Вощинная огнёвка здесь выступает в качестве модельного объекта. Температура у этого насекомого – около 37 °C (что связано с её обитанием в пчелиных ульях, а также способностью к поведенческой терморегуляции). Кроме того, его несложно содержать в лаборатории. Поэтому с ним сейчас работают во всем мире и используют для изучения, в том числе человеческих патогенов.

В исследовании пчелиная огнёвка выступила в качестве хозяина для паразитоида габробракона (Habrobracon hebetor), который парализует жертву ядом, откладывает на ней яйца и «выращивает» личинок. «Чтобы потомство могло питаться беспрепятственно, паразитоиду нужно понизить иммунитет хозяина. Однако сделать это таким образом, чтобы избежать вторичного заражения жертвы различными инфекциями. И здесь есть проблема: у парализованного насекомого практически прекращается перистальтика кишечника, начинается дисбиоз и размножение бактерий, в том числе и условно патогенных. Эти бактерии могут вызвать разрушение стенок кишечника и проникнуть в полость тела, тогда у хозяина наступит заражение гемолимфы, и он очень быстро начнёт гнить. При таком положении дел личинки паразитоида не успеют развиться, — рассказывает заведующий лабораторией экологической паразитологии ИСиЭЖ СО РАН доктор биологических наук Вадим Юрьевич Крюков. — Мы увидели: парализованные личинки огнёвки способны реагировать на размножение бактерий в кишечнике активацией кишечного иммунитета. У них возрастает уровень антимикробных пептидов, и это может предотвратить попадание бактерий в гемолимфу. Получается, сам иммунитет хозяина работает на то, чтобы личинки паразитоида могли успешно закончить своё развитие».

В норме в кишечнике у вощинной огнёвки преобладают грамположительные бактерии, преимущественно энтерококки. Когда происходят какие-либо нарушения, они заменяются на грамотрицательные. Бактериальное сообщество меняется в сторону более агрессивного, но иммунитет сдерживает этот процесс, что позволяет огнёвке жить и «кормить» паразитоида. Учёный отмечает, что такой эффект – реакция именно иммунитета хозяина. Если огнёвку искусственно заражать бактериями, то её личинки, не поражённые паразитоидом, продемонстрируют похожую реакцию.

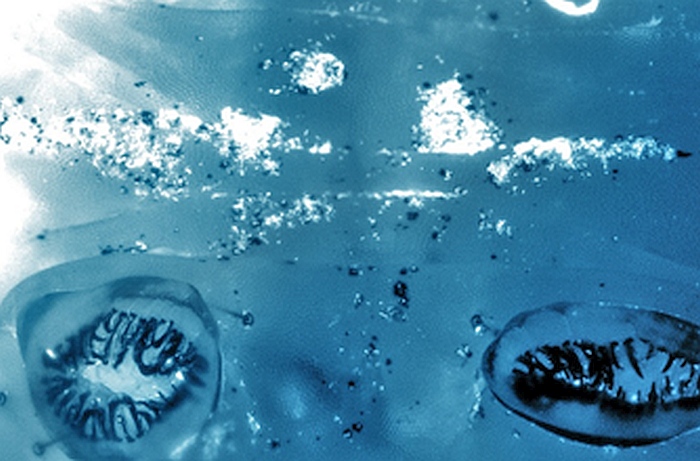

Когда в систему включаются энтомопатогенные грибы – паразитические грибы, поражающие насекомых, – ситуация становится ещё интереснее. Исследователи обнаружили: личинки восковой моли, парализованные ядом паразитоида, становятся в тысячи раз восприимчивее к таким грибам. В частности, к Beauveria bassiana, – он имеет специальные приспособления, чтобы проникать через кутикулу и колонизировать полость тела хозяина, вырабатывая для этого специальные группы ферментов. Если на кутикуле парализованной огнёвки заводится Beauveria bassiana, то он убивает и её, и паразитоида.

«Мы обнаружили: сдвиг, который происходит в кишечном сообществе, когда меняется перистальтика, даже способствует тому, чтобы грибная инфекция протекала более активно. Это похоже на то, как если бы у нас наблюдался дисбиоз кишечника, и от этого мы лучше заражались, например, грибком стоп. Получается, парализованные паразитоидами организмы оказываются более восприимчивыми к наружным, кутикулярным, инфекциям, — говорит Вадим Крюков.— Есть предположение, что существуют какие-то компенсаторные взаимосвязи между иммунными реакциями в кутикуле и в кишечнике. Если хозяин усиливает иммунитет в последнем, он становится более подвержен наружным (кутикулярным) инфекциям, и наоборот. Это пока только гипотеза, хотя уже в нескольких научных работах показаны подобные эффекты».

При заражении грибом парализованное насекомое может реагировать активизацией ряда ферментов в кутикуле, а также клеточного иммунитета. То есть это не безжизненный субстрат для развития паразита, а организм, способный отвечать на внедрение различных патогенов. Однако одним (условно-патогенным) инфекциям он может противостоять, а другим (более специализированным) – уже нет.

Работы, показывающие на насекомых взаимосвязь между патогенами, проникающими через кутикулу, и кишечными симбионтами, только начинают развиваться. Тем не менее тема уже является трендовой для сегодняшней биологии. Здесь могут быть и прикладные выходы (например, эти знания можно было бы использовать для биологического контроля вредных насекомых).

Сейчас сотрудники ИСиЭЖ СО РАН осуществляют подобные исследования на колорадском жуке – без участия паразитоидов, зато с применением различных природных токсикантов. Как сообщает Вадим Крюков, в этой работе наблюдаются сходные эффекты взаимосвязи кишечника и покровов.

Исследования поддержаны проектами Российского фонда фундаментальных исследований № 18-04-00335 и № 18-34-20060.

Диана Хомякова

Источник: http://www.sib-science.info/ru/institutes/sibirskie-uchenye-immunitet-27032019