Пресса об РФФИ

Новосибирские и зарубежные учёные изучают механизм регенерации клеток растений

Рекламно-информационное агентство «Сибирь» (г. Новосибирск), 09.11.2019

Дата публикации: 27.01.2020

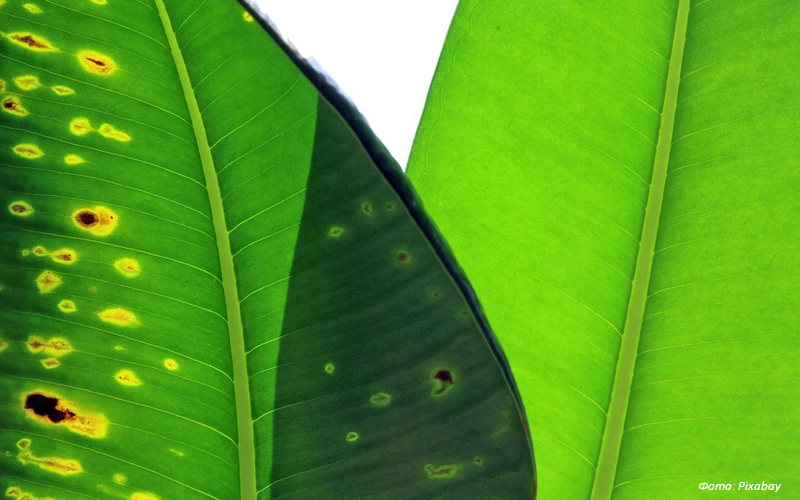

Российская исследовательница Виктория Миронова и её сингапурский коллега Чжен Ксу обобщили данные о регенерации тканей у растений на уровне отдельных клеток. Учёные отмечают, что благодаря современным методам наблюдения выяснилось, что восстановление может происходить не только за счёт стволовых клеток, но и вследствие ассиметричного (регенеративного) деления других типов клеток, находящихся вокруг повреждённой зоны.Понимание процессов, происходящих на клеточном уровне, важно для разработки персонализированных стратегий восстановления повреждений у сельскохозяйственных культур.

Биоинформатики Виктория Миронова (Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирский государственный университет) и Чжен Ксу (Национальный университет Сингапура и университет Неймегена) подробно рассмотрели четыре сценария, согласно которым действует клетка при повреждении своей структуры или получении сигнала о том, что «травмированы» её ближайшие соседи. Она может погибнуть, поделиться, совершить дедифференцировку или трансдифференцировку. Последние две модификации – это своеобразное возвращение клетки назад в своём развитии. В первом случае она «молодеет» до стадии, когда сможет делиться (потому что не каждая клетка обладает такой способностью). А во втором – меняет свой профиль специализации и, например, из сосудистой становится эпидермальной. Подобные модификации позволяют воспроизвести даже полностью погибший клеточный тип. Выяснилось, что все четыре способа реагирования, включая клеточную смерть, необходимы для успешной регенерации тканей.

Однако ключевой процесс, приводящий к восстановлению тканей, это регенеративное (ассиметричное) деление клеток, получивших сигнал о повреждении своих «коллег». При таком делении дочерние клетки отличаются: часть из них – родительские копии, а другие – воссоздают утраченные в результате повреждения клетки.

«Сейчас активно развивается новый подход, позволяющий определить функции и тип отдельной клетки в каждый момент времени – “single cell transcriptomics”. С помощью этого метода выявляют, какие гены активны во всех клетках интересующего биологического объекта, например, корня растений или эмбриона мыши, а затем с помощью биоинформатической обработки находят биологические маркеры той или иной ткани, что позволяет определить тип каждой клетки. Появились первые работы, в которых описывается применение технологии “single cell transcriptomics” для изучения вопросов регенерации как у животных, так и у растений. Например, выяснилось, что восстановление полностью удалённого кончика корня (а именно в нем находится пул стволовых клеток) может происходить при полном отсутствии стволовых клеток благодаря нестволовым клеткам окружающих тканей», — говорит первый автор статьи, руководитель сектора системной биологии морфогенеза растений Института цитологии и генетики СО РАН, старший научный сотрудник лаборатории компьютерной транскриптомики и эволюционной биоинформатики НГУ, кандидат биологических наук Виктория Миронова.

SCT-исследования – “single cell transcriptomics” – относятся к самым современным. Публикации по этой теме начали появляться лишь в последние два года и количество работ возрастает. В этом году опубликованы первые работы, в которых показано, как методом SCT исследовались ткани растений, пока только в корне. Это своеобразный модельный орган с простой структурой чередования разных тканей, позволяющей сравнительно легко определить маркеры клеточных типов.

Новый метод даёт возможность работать с ранее недоступной степенью детализации: например, он позволил установить, что клетки каллуса (ткани, развивающейся на раневых поверхностях у растений) неоднородны и далеко не все клетки являются плюрипотентными (стволовыми), хотя ранее считалось обратное.

Большое значение имеет биоинформатическая обработка данных SCT, а также использование методов математического моделирования (одно из направлений работы лаборатории компьютерной транскриптомики и эволюционной биоинформатики НГУ и сектора системной биологии морфогенеза растений Института цитологии и генетики СО РАН). Последние позволяют предположить, как будет развиваться регенерация во времени и в пространстве, поскольку с помощью экспериментов SCT можно определить функции и тип клеток лишь на момент проведения исследования.

Работа выполнялась при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований совместно с Немецким научно-исследовательским обществом DFG, отметили в пресс-службе Института цитологии и генетики СО РАН (федерального исследовательского центра).

Источник: РИА «Сибирь»

Фото: HeungSoon / Pixabay