Пресса об РФФИ

Владислав Блатов: «Даже в провинции можно создать научную лабораторию мирового класса»

Информационный портал «Будущее России. Национальные проекты» (г. Москва), 10.12.2019

Дата публикации: 21.04.2020

Глава Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению рассказал порталу «Будущее России. Национальные проекты» о своих планах.Развитию кадрового научного потенциала в рамках нацпроекта «Наука» посвящён отдельный федеральный проект. Он предусматривает поддержку молодых учёных и исследователей, создание возможностей для реализации в научной и научно-технической сфере и условий для карьерного роста вне зависимости от региона проживания. Осуществить эти планы предполагается в том числе за счёт создания к 2024 году как минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня.

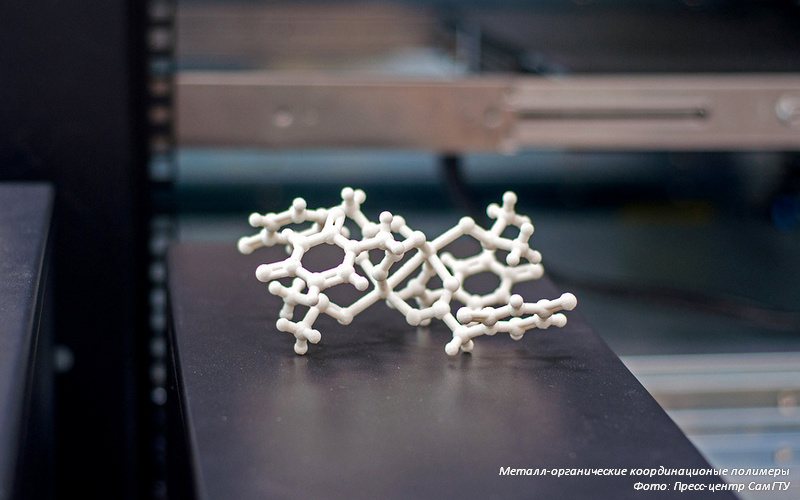

Уже сегодня эти задачи решает Международный научно-исследовательский центр по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ) Самарского государственного технического университета. В МНИЦТМ работают 26 сотрудников, больше половины из них – моложе 35 лет. Здесь разрабатываются и апробируются новые методы и подходы к решению задач, готовятся программное обеспечение и базы данных, которыми пользуются более 2 тыс. исследователей из 70 стран мира. МНИЦТМ также ведёт совместные исследования со многими известными российскими и зарубежными научными группами, результаты которых публикуются в ведущих научных изданиях.

Директор центра – доктор химических наук, профессор с мировым именем Владислав Блатов – планирует создать на базе МНИЦТМ ещё несколько экспериментальных площадок, где будут работать талантливые специалисты из самых разных областей. Порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является информационное агентство ТАСС, профессор рассказал о своей любви к химии и развитии фундаментальной науки в Самарской области.

Учёные Самарского государственного технического университета (Самарского политеха) ведут разработки практически во всех стратегических отраслях: нефтехимии, добыче и переработке нефти и газа, энергетике, информационных, фармацевтических и пищевых технологиях, строительстве и архитектуре. Выпускники вуза – известные российские учёные, государственные деятели, руководители ведущих компаний.

— Владислав Анатольевич, вы – основатель лаборатории и возглавляете её уже шесть лет. Расскажите, с чего все началось? Почему химия? Как выбирали специальность?

— В науку я пришёл благодаря моему деду – Андрею Новопашину. Он был одним из первых профессоров Куйбышевского инженерно-строительного института (сейчас – Академия строительства и архитектуры Самарского политеха, – прим. ред.), а себя всегда называл «химик-силикатчик». Образование у него было техническое, но он постоянно тяготел к фундаментальной науке – пытался найти закономерности в строении и свойствах материалов.

Я окончил обычную школу, родители были инженерами. Меня привлекали естественные науки, и, если говорить честно, после школы я собирался пойти на биологическую специальность, даже ходил в «Школу юного биолога» при госуниверситете. Но когда начал готовиться к экзаменам, почему-то решил начать с химии. Взял «Пособие [по химии] для поступающих в вузы» [Гавриила] Хомченко – и так оно меня увлекло! В химии оказалось много непонятного: откуда что берётся, почему реакция протекает определённым образом и так далее. В общем, так я выбрал своё направление.

— Давайте подробнее поговорим про лабораторию. С чего все начиналось?

— Я защищал кандидатскую диссертацию, будучи классическим химиком, то есть синтезировал в лаборатории координационные соединения, стоял под тягой, и почти вся моя работа была экспериментальной. А потом я ушёл из эксперимента вообще, так как считал, что пора заниматься настоящей наукой. В моем представлении это был поиск каких-то закономерностей и создание теории – все-таки наука должна предсказывать что-то, прогнозировать. Тогда мы с моим другом Александром Шевченко, окончившим наш факультет на четыре года позже меня, начали создавать комплекс программ Topos, который принёс нам широкую известность. Основная идея состояла в том, чтобы максимально автоматизировать геометрический и топологический анализ кристаллов, помочь человеку в анализе экспериментальной информации, которой уже тогда было много – вручную обработать этот объём было невозможно.

Topos (переименован в ToposPro) – автоматизированный комплекс компьютерных программ и электронных баз данных. Он содержит сведения о веществах, из которых состоит наша планета. Кроме того, система позволяет заранее предсказать, как то или иное вещество поведёт себя в тех или иных условиях. Доступен на сайте https://topospro.com.

— То есть, по сути, это и стало базой для создания лаборатории?

— Именно так. Эта работа создала основу для лаборатории – нынешнего Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению политеха.

В 2000 году я получил первые российские гранты – в РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований, – прим. ред.) и грант для молодых докторов наук. На эти средства уже смог запустить серьёзный проект развития Topos. В 2003 году мы познакомились с Давиде Прозерпио, профессором кафедры химии Миланского университета, доктором химии, сейчас – научным консультантом МНИЦТМ. Выяснилось, что я могу решить многие его задачи, и с тех пор мы не только плотно сотрудничаем, но и по-настоящему дружим. В 2009 году мы с ним выиграли итальянский грант.

Я поставил в Самаре своего рода социальный эксперимент: можно ли в научной провинции, опираясь только на собственные кадры и не привлекая дополнительно известных учёных, создать лабораторию, работающую на нормальном, не буду говорить – на выдающемся, мировом уровне без всяких скидок. Теперь я точно могу сказать – да, это можно сделать. А если это можно сделать в Самаре, это можно сделать в любом месте России, если есть желание, силы и цели.

— А ресурсов хватает?

— На самом деле, талантливых ребят у нас более чем достаточно. Но, к сожалению, многие не видят стабильности, не знают, куда идти после вуза, и не чувствуют, что будут здесь нужны через 5-10 лет. Поэтому основная цель нашего центра – создать для студентов своего рода «портал» для выхода в большую науку, чтобы они могли, работая в Самаре, чувствовать себя вовлечёнными в процесс создания разработок на мировом уровне.

Сейчас МНИЦТМ – уникальное в своём роде подразделение в Самарской области, которое не получает федерального финансирования. У нас в штате 26 человек вместе с обслуживающим персоналом, мы существуем на деньги, которые сами зарабатываем. Сегодня реализуются более 10 грантов Российского фонда фундаментальных исследований и Российского научного фонда, и этого хватает на то, чтобы платить достойную зарплату работникам. Подано ещё восемь заявок.

— И в заключение: каким критериям, по вашему мнению, должны соответствовать российские научные центры мирового уровня?

— Здесь основной критерий, на мой взгляд, один – это то, насколько интенсивно, плотно с вами сотрудничают ведущие лаборатории мира. Их представители едут сюда не смотреть на красоты Поволжья, а потому, что хотят с вами работать. И, соответственно, наши сотрудники едут к ним не для того, чтобы быть рабочими лошадками за зарплату в евро, а для того, чтобы выполнять совместные проекты. Мы работаем только по такому принципу.

Ирина Мандрыкина

Источник: Будущее России. Национальные проекты

Фото: СамГТУ