Пресса об РФФИ

Изучать вдоль, вглубь и поперёк. Академик Геннадий Матишов – о планете, которую необходимо исследовать

Газета «Поиск» (г. Москва), 19.01.2020

Дата публикации: 21.04.2020

Открытые морские акватории российского сектора Арктики свободны от короткоживущих радионуклидов – к таким выводам пришла группа учёных Мурманского морского биологического института (ММБИ) и Южного научного центра РАН, которой руководит академик РАН Геннадий Матишов. Это свидетельствует об отсутствии выбросов радиоактивных изотопов по вине человека в этом районе нашей планеты. Сейчас, когда Россия все больше работ ведёт в Арктике, Северном полярном круге, это очень важно.По просьбе «Поиска» Геннадий Григорьевич рассказал подробнее об этом исследовании и о том, что ему предшествовало:

— Наша группа подвела итоги ряда экспедиций в прибрежных акваториях Баренцева и Белого морей, а также исследовала в прошлом году Кольский полуостров, Кольский залив, птичьи базары Западного Шпицбергена. Работы удалось провести благодаря Российскому фонду фундаментальных исследований (РФФИ), поддержавшему на конкурсной основе проект «Радиоактивное загрязнение и вторичные источники антропогенных изотопов в морях Северного Ледовитого океана на рубеже XX-XXI веков». Кроме того, учёные приняли участие в ледовой дрейфующей экспедиции в Полярном бассейне, где отобрали пробы для анализа загрязненности аквальных ландшафтов Северного Ледовитого океана.

— Что такое аквальные ландшафты?

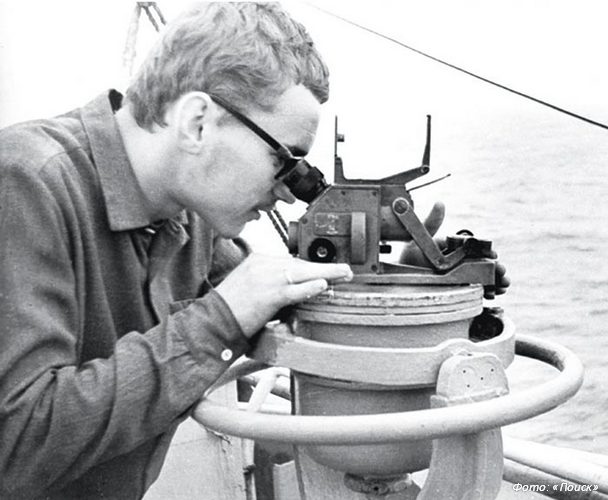

— Это подводные рельефы, при изучении которых исследуют состав и режимы водных масс, встречающихся в них живых существ, а также геохимию донных отложений, всегда сформированных с участием надводных прибрежных природных и антропогенных объектов, — пояснил академик. — Комплексный огромный труд, к которому мы оказались готовы потому, что десятилетиями работали в этих краях. Арктика для меня, например, началась 55 лет назад, когда я пришёл на практику в Полярный НИИ океанологии и рыбного хозяйства Минрыбхоза. Я тогда учился на географическом факультете Ростовского государственного университета (РГУ), ректором которого был Юрий Андреевич Жданов.

В РГУ в то время преподавал один из самых талантливых полярных геологов нашей страны – заведующий кафедрой геоморфологии, учёный-энциклопедист профессор Дмитрий Панов. Он был «сослан» в Ростов-на-Дону из города на Неве по политическим мотивам, где преподавал в Ленинградском университете (ныне – СПбГУ). Д. Панов был автором большого числа научных работ по океанологии, уже живя в Ростове, опубликовал книгу «Геоморфология дна Мирового океана». Подобных научных трудов тогда не издавали даже в столице. А наш Ростовский госуниверситет в те годы был храмом науки. Перед студентами выступали известные писатели: Михаил Шолохов, Виталий Закруткин, Анатолий Калинин… Спустя десятилетия мы осознали, какие великие люди к нам приходили. Этот заложенный Ю. Ждановым университетский дух помог многим выпускникам вуза достичь больших высот в науке. Я говорю об академиках РАН Владимире Минкине, Владимире Колесникове, Иосифе Воровиче, Владимире Бабешко. Они стали основателями научных школ. Так вот Д. Панов с юности прививал нам вкус к работе «в поле». Он всегда отправлял своих студентов на практику в разные концы страны: в Калининград, Мурманск, Керчь, на Дальний Восток. В честь профессора Панова я назвал своего сына Дмитрием.

Докторскую диссертацию я защитил в МГУ в 35 лет, и уже через несколько месяцев меня пригласили в Мурманский обком партии и сообщили, что предлагают мою кандидатуру на пост директора Мурманского морского биологического института (ММБИ) РАН.

В ММБИ тогда трудились около 400 человек. Занимались изучением Арктики. Располагался институт в Дальних Зеленцах у Баренцева моря, в 200 километрах от Мурманска. Дороги в посёлок не было, продукты и почту завозили теплоходами. Местные на доре, так там называли лодку, подплывали к судну, которое вставало на рейде в Губе Ярнышная, и матросы краном сгружали им мешки. В Дальние Зеленцы ехали жить и работать не ради высоких зарплат – большинство действительно было увлечено исследованиями.

— Заполярный край стал для меня школой жизни, — продолжает Г. Матишов, — хотя очень пригодилось и то, чему я научился в селе на взморье Дона. Пришлось нести ответственность не только за работу института, но и за жизнь всего поселка: с фельдшерским пунктом, детским садом, школой, магазином, подсобным хозяйством и многим другим. В те времена все НИИ, расположенные в Сибири, на Дальнем Востоке и т. д., имели свою инфраструктуру такого рода и несли за неё ответственность. Но у Дальних Зеленцов было отличие – мы существовали в суровых условиях Заполярья. Помните, как в песне: «И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты». Тогда я для себя понял одну очень важную вещь: если ты руководитель, то должен прежде всего думать о людях.

Директором института я был 37 лет. Сейчас коллектив выбрал меня научным руководителем ММБИ. Многое нами было начато и сделано впервые. В 1983 году мы по просьбе Минобороны СССР стали заниматься морскими млекопитающими. В те годы начиналось колоссальное развитие подводного флота. Военные базы надо было охранять. На судостроительном заводе построили вольеры, в них поселили белух, сивучей, гренландских и серых тюленей. На работу мы пригласили ребят из подводного спецназа, которые стали обучать животных. Долгие годы мы тесно сотрудничали с командованием подводными силами Северного флота. Помню, как на НИС «Дальние Зеленцы» исследовали пробы воды на радиационное загрязнение после гибели АПЛ «Курск».

— Эти работы помогли вам при выполнении проекта РФФИ?

— Несомненно. Исследования тех лет вывели нас и на международный уровень. В 1987 году, а тогда был ещё железный занавес, я получил приглашение сделать научный доклад в Норвегии. Потом я трижды выступал с научными сообщениями в штабе ВМФ США в Вашингтоне. В ММБИ приезжали нефтяники из США. С учёными из Америки и Норвегии мы несколько лет подряд работали на архипелаге Земля Франца-Иосифа, сотрудничали с коллегами из Германии. Были экспедиции на Новую Землю, Шпицберген. Совместно с Национальным агентством по Мировому океану (США) в середине 1990-х начали создавать базу данных морей Арктики.

Нелёгкий характер Баренцева моря знаком мне с того дня, когда в первый раз вышел в него на рыболовецком траулере. Тогда я понял, что поначалу в рейсе надо «прикачаться». Укачивает всех, но за день-два надо суметь освоиться, только затем удаётся начать работать. Конечно, голова тяжёлая, но свыкаешься. В море попадал в такие шторма, что уже прощался с жизнью. Например, у архипелага Земля Франца-Иосифа в нашу совместную с иностранцами экспедицию в августе 1991 года. В ней участвовал и мой сын, выпускник кафедры «Океанология» Ленинградского госуниверситета Дмитрий Геннадиевич Матишов. Мы угодили в трехсуточный шторм. Корабль трещал. Думали, что все, нам конец. Связь там очень плохая, но радист расслышал в новостях радиостанции ВВС про ГКЧП в Москве. Иностранные учёные, которыми руководил американский исследователь Стив Форман, переполошились и заявили, что срочно надо идти в норвежский город Тромсе. Я отказался: мы вышли из советского порта Мурманск и не могли самовольно явиться в Норвегию. Иностранцы долго возмущались, но тут началась жуткая качка, ветер, волны, и всем стало не до ГКЧП.

Однако самая главная проблема, с которой сталкиваешься в Арктике, – белые медведи. В Североморске перед экспедицией мне выдали под роспись четыре винтовки. Они нам очень пригодились, когда наша экспедиция блуждала по Новой Земле.

— Медведи? Разве не глобальное потепление?

— Я отдал десятилетия изучению океанических зон вокруг ледников и геоморфологической истории дна Арктики и Мирового океана в плейстоцене, разработал принципиально новую концепцию о морских экзогенных процессах в ледниковый период. И когда меня спрашивают об опасности глобального потеплении, я отвечаю, что все это – политика. В 2017 году на ледоколе «50 лет Победы» я был на Северном полюсе. Из Мурманска мы дошли до Земли Франца-Иосифа – это 1200 километров. А потом ещё 1100 километров – до Северного полюса. И когда стоишь на верхушке планеты в конце августа, а вокруг видишь только снег, торосы и белых медведей, то думаешь: «Вот бы сюда всех сторонников глобального потепления на один день. Выживут они? Вряд ли». Нет его, глобального потепления. Я в Арктике с 1965 года. За это время Кольский залив трижды замерзал. Я глубоко убеждён, что климат цикличен. Это было доказано советскими климатологами. Это подтверждают многолетние научные наблюдения.

— А как в вашу группу по реализации проекта РФФИ попали сотрудники из Южного научного центра РАН?

— ЮНЦ был создан в 2002 году при поддержке тогдашнего полпреда Президента РФ в ЮФО, генерала армии, Героя России Виктора Казанцева. После распада СССР многие академические институты остались в республиках. Поэтому В.Казанцев задумал в Ростове-на-Дону создать региональное отделение наук РАН. Было много противников, ссылавшихся на то, что в Ростове есть Северо-Кавказский центр высшей школы. Им тогда руководил член-корреспондент Ю. Жданов. Но Виктор Германович лично ездил в Академию наук к известному геологу академику Николаю Павловичу Лаверову. Тот поддержал предложение и выдвинул мою кандидатуру на пост директора-организатора ЮНЦ.

В. Казанцев позвонил мне. Когда мы встретились, сказал: «Создавайте Южное отделение Академии наук. Я вам буду помогать». И на самом деле помогал. В сентябре 2002 года Виктор Германович снова ездил в Москву, чтобы встретиться с президентом РАН академиком Юрием Сергеевичем Осиповым. За большим столом оказались шесть заместителей полпреда и все вице-президенты РАН. В совещании участвовал и я. Было решено включить вопрос о создании ЮНЦ в повестку дня Общего собрания в декабре. На тайном голосовании члены академии поддержали это предложение. Членами президиума ЮНЦ стали академики В. Бабешко, В. Колесников, А. Каляев, В. Минкин, члены-корреспонденты Ю. Жданов, И. Каляев, Д. Матишов. Ассоциированными членами президиума были руководители научных центров Дагестана, Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии и многие другие. В состав ЮНЦ вошли Комплексный НИИ (Грозный), Сочинский научный центр РАН, Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН (Элиста). Ещё раз хочу подчеркнуть, насколько большой была поддержка в лице В. Казанцева. Нам необходимо было пройти через массу согласований в министерствах, особенно в первый год. Когда чиновники слышали в телефонной трубке голос генерала В. Казанцева, все решалось моментально. Ещё один полпред, который внимательно относился к ЮНЦ, – Дмитрий Николаевич Козак. Наши сотрудники изучали ситуацию на Северном Кавказе, проблемы коррупции на юге России и многие другие темы, которые интересовали полпреда. Наши учёные информировали его о своих исследованиях.

Но главным была и остаётся в ЮНЦ и ММБИ работа в акваториях. Нашу державу омывают два океана и 14 морей. С ними связано будущее страны. С 2016 года я руковожу Секцией океанологии, физики атмосферы и географии Отделения наук о Земле РАН (СОФАГ) в РАН. В 2018 году в Санкт-Петербурге, в здании Адмиралтейства, мы провели совместное заседание СОФАГа и Главного штаба ВМФ. Оно помогло наметить ближайшие задачи и планы работы нашей секции в интересах Военно-морского флота.

По инициативе СОФАГа в РФФИ с 2018 года запустили новый конкурс. В нём могут участвовать исследователи опасных природных явлений. Это очень важно. Не только потому, что с экстремальными природными явлениями регулярно сталкиваются жители юга России: наводнение в Крымске, сгоны-нагоны воды в дельте Дона, сейши в Азовском море и многое другое. Душа болела, когда случилось наводнение в Иркутской области. Для моего поколения Братск, Тайшет – города, с которыми связана наша молодость. Это – наша единая страна. Люди должны понять, что нельзя строить дамбы в таком количестве. Если идёт вода, её ничто не сможет остановить. Как избежать ошибок при строительстве населённых пунктов? Тщательно, грамотно подходить к выбору мест для жизни людей, не экономить на этом. Обратите внимание, как строят дома горцы на Кавказе. Они не ставят их у рек, выбирают только те места, которые веками не затапливало. А как у нас построили Цимлянское водохранилище? Просто затопили для этого 164 казачьих станицы! Я, казак, знаю, о какой человеческой трагедии выселения-переселения говорю. Но при этом разве учли, что климат цикличен? Нет, просто взяли в расчёты многоводные годы. Нынешний маловодный цикл продемонстрировал всем опрометчивость таких подходов. Нельзя допускать такого волюнтаризма, в социально значимых решениях власть обязана опираться на науку.

Я всем своим опытом исследователя убеждён, что требуется развивать климатологию. Климат меняется, без точных прогнозов сельскому хозяйству сейчас трудно обойтись. Хочу, чтобы начала развиваться аквакультура в нашей стране. В Китае выращивают в год 20 миллионов тонн аквакультуры, в Норвегии – 1 миллион 250 тысяч тонн сёмги, а у нас в стране – около 240 тысяч тонн рыбы. Для того чтобы переломить это убогое отставание, фермерам нужны льготные кредиты.

Меня тревожит состояние геологии в стране. Нужно искать новые месторождения. Это сложно, затратно, требует инвестиций, но как без того? И вести такой поиск суждено молодым. Их, безусловно, надо поддерживать в науке. Радуюсь, когда вижу, что МГУ в отличие от региональных вузов удаётся не только создавать новые факультеты, но и сохранять старые. Для меня настоящий праздник, что, начиная с 2019 года, 18 августа – именно в этот день было основано Русское географическое общества – стал отмечаться День географа. Когда Пётр Великий создавал Академию наук, её членами стали математики, географы, астрономы. Он понимал, для чего это нужно. И нынешние современники тоже, к счастью, начали осознавать необходимость непрекращающегося изучения нашей планеты. Надо ещё осознать, какие кадры для этого надо готовить.

Вероника Белоцерковская, Елизавета Понарина

Источник: газета «Поиск»