Пресса об РФФИ

Биологи КФУ создают «Атлас лекарственных растений Республики Татарстан»

Газета «Известия Татарстана» (г. Казань), 01.10.2020

Дата публикации: 25.01.2021

Учёные кафедры ботаники и физиологии растений Института фундаментальной медицины и биологии КФУ в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований изучают, как меняются лечебные свойства растений Республики Татарстан в зависимости от условий окружающей среды.Руководитель грантового проекта «Структурно-функциональный анализ сырьевой базы лекарственных растений во флоре Татарстана», рассчитанного на 2018-2020 годы, заведующая кафедрой ботаники и физиологии растений ИФМиБ КФУ, доктор биологических наук Ольга Тимофеева рассказала о том, к каким выводам пришли учёные, изучив морфологические и биохимические особенности нескольких лекарственных растений.

«Мы исследовали, как приспосабливаются к различным условиям обитания дикорастущие растения: клевер луговой, клевер белый, володушка золотистая, донник лекарственный, золототысячник обыкновенный, зверобой продырявленный, шалфей сухостепной, астрагал экспарцетовый и земляника лесная.

На территории Татарстана расположены четыре географические подзоны: южная тайга, подзоны хвойно-широколиственных и широколиственных лесов и лесостепная, климат которых различается. Что касается почв, то их типов достаточно много: от серых лесных и подзолистых на севере и западе до различных видов чернозёмов на юге республики. Но на рост и развитие растений влияют не только климат и тип почвы. Большую роль играют освещённость, влажность», — рассказала Ольга Арнольдовна.

Биологам КФУ удалось доказать, что одни и те же лекарственные растения довольно сильно различаются по фитохимическому составу в зависимости от места их произрастания.

«Мы выяснили, как условия окружающей среды влияют на накопление биомассы и биосинтез первичных и вторичных метаболитов растений (витаминов, алкалоидов, фенольных соединений, терпеноидов), имеющих лечебные свойства. Оказалось, что повышенное количество этих химических веществ начинает образовываться в растениях, когда те испытывают стресс, обусловленный недостатком влаги, света, тепла, питательных веществ. Внешне они выглядят хуже, чем их «собратья», произрастающие в более благоприятных условиях на богатых азотом почвах», — сообщила О. Тимофеева.

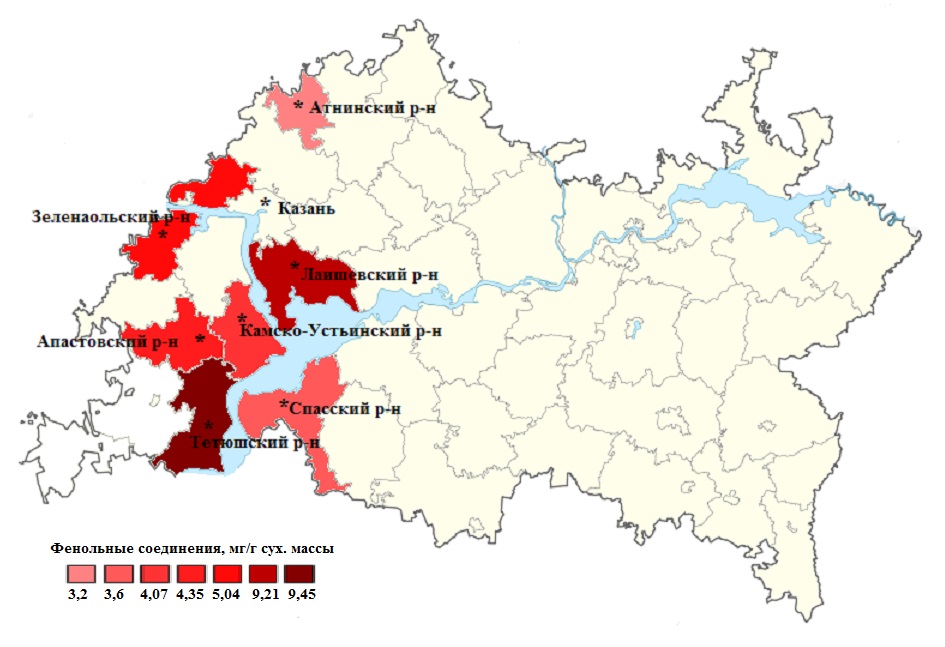

Территории, на которой произрастали бы растения с максимальным содержанием всех исследуемых соединений, найти не удалось. Вместе с тем учёные смогли определить районы республики, где содержание биологически активных веществ в растениях высокое.

«Поскольку ценность лекарственных растений состоит, прежде всего, в комплексе биологически активных веществ, то при выборе района, наиболее подходящего для их сбора, следует учитывать сбалансированность их состава. Я бы рекомендовала собирать лекарственные растения в Апастовском, Тетюшском и Зеленодольском районах. В Лаишевском районе содержание вторичных метаболитов в растениях достаточное высокое, но витаминов маловато», — резюмировала учёный.

По словам руководителя проекта, его участниками будут выработаны рекомендации по заготовке ценного в медико-биологическом отношении сырья, отбору высокопродуктивных растений для введения в культуру in vitro с целью ускоренного размножения и получения вторичных метаболитов.

Сейчас учёные кафедры работают над созданием «Атласа лекарственных растений Республики Татарстан». Он будет содержать информацию о том, как меняются лечебные свойства растений в зависимости от мест их произрастания.

Источник: Известия Татарстана

Фото из личного архива Ольги Тимофеевой / КФУ