Новости науки

Ученые МГУ сделали еще один шаг к созданию супермощной батарейки

Дата публикации: 04.08.2017

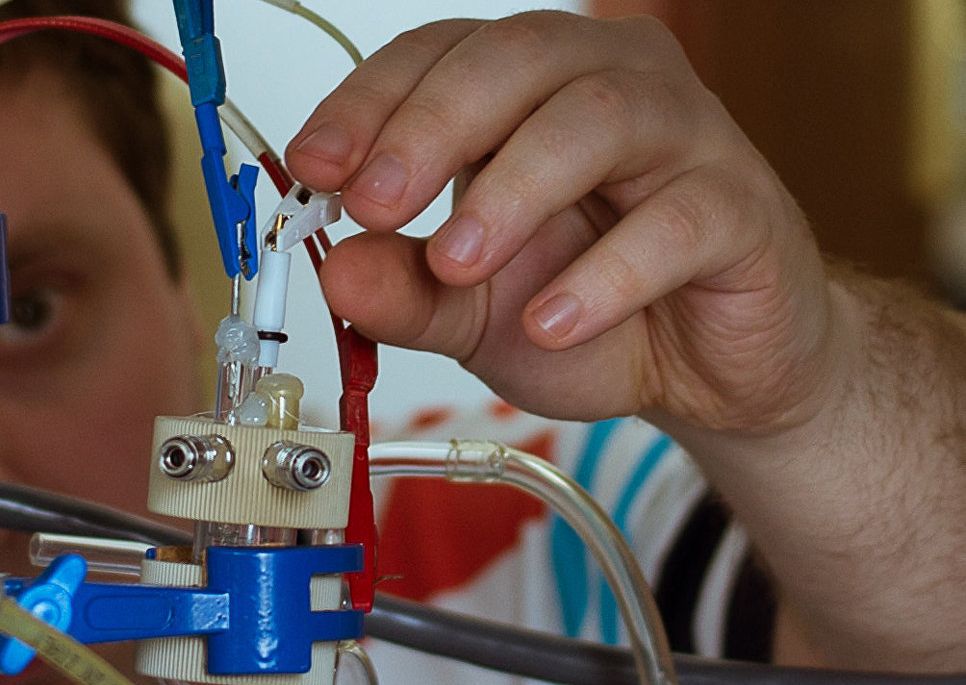

В МГУ продолжается работа над созданием литий-воздушного аккумулятора, мощность которого в пять раз больше, чем у современных литий-ионных батарей.ФОТО: © А.Хохлов.

Электрохимическая ячейка, в которой изучаются механизмы процессов в литий-воздушных аккумуляторах.

Сотрудники физического и химического факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова при помощи моделирования определили, какие процессы лежат в основе перехода электродов литий-воздушных аккумуляторов в неактивное состояние.

"Одна из главных проблем разработки таких аккумуляторов — пассивация электрода, то есть переход поверхности материала электрода в неактивное состояние. Мы получили новые данные о механизме реакции и на их основе предложили способы замедлить пассивацию электрода. Предложенную нами методику можно использовать для поиска наиболее подходящих растворителей для электролитов и электродных материалов", — рассказал Артем Сергеев, один из авторов статьи, аспирант кафедры физики полимеров и кристаллов отделения физики твердого тела физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Для нормальной работы литий-воздушных аккумуляторов требуется чистый кислород, а не воздух, представляющий собой смесь атмосферных газов. Углекислый газ и влага, содержащиеся в воздухе, замедляют окислительно-восстановительные реакции, лежащие в основе действия аккумулятора. Чтобы обойти эти препятствия, требуется, по разным оценкам, от 5 до 10 лет. Ученые МГУ исследуют процессы, препятствующие безотказной работе литий-воздушных батарей.

В литий-воздушном аккумуляторе катод (положительный электрод) — пористая углеродная губка, в пустотах которой находится содержащий ионы лития электролит, — контактирует с внешней газовой средой. Это нужно для того, чтобы воздух поступал к электролиту — жидкому ионному проводнику. Ученые промоделировали границу раздела электрода и раствора электролита в катоде литий-воздушного аккумулятора и предложили способ замедлить пассивацию электрода. Для полноатомного моделирования методами молекулярной динамики исследователи использовали суперкомпьютерный комплекс МГУ.

"Мы поняли, что образование непроводящих продуктов разряда непосредственно на поверхности электрода (его пассивация), происходит только после связывания промежуточного продукта, супероксид-аниона, с ионами лития, которые в большом количестве присутствуют вблизи электрода. Если их оттуда вытеснить, то, может быть, пассивация перестанет протекать так быстро", — обобщил Алексей Хохлов.

Работа проходила в сотрудничестве с учеными из Ульмского университета, Германия.

По материалам Journal of Physical Chemistry C. и РИА Новости