Новости науки

С новыми микробами! Самые страшные открытия 2019 года

Информационное агентство РИА Новости (г. Москва), 13.01.2020

Дата публикации: 13.01.2020

От болезней, вызванных устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами, ежегодно умирает до 700 тысяч человек. К середине столетия этот показатель может вырасти до десяти миллионов, отмечают эксперты ООН. Попытки строго регламентировать продажу противомикробных препаратов и ограничить их использование в сельском хозяйстве пока эффекта не принесли. Супербактерии стремительно распространяются по миру, а учёные открывают все новые микроорганизмы, против которых бессильны даже антибиотики последнего резерва. Какие опасности грозят человечеству в новом году – в материале РИА Новости.Арктическая нечувствительность к антибиотикам

В феврале прошлого года британские, американские и китайские исследователи обнаружили у бактерий, найденных в Арктике, ген устойчивости к антибиотикам blaNDM-1. Микробы, имеющие его в своей ДНК, невосприимчивы практически ко всем бета-лактамам – наиболее многочисленной и распространённой группе антибиотиков.

Впервые blaNDM-1 описали в 2008-м в клинических условиях, в 2010 году его нашли в Индии. По оценкам авторов работы, уже через пять лет он добрался до отдалённого района Западного Шпицбергена, вероятно, вместе с перелётными птицами, зимующими на Британских островах, или людьми. По микрофлоре архипелага опасный ген, скорее всего, разнесли песцы, которые любят копаться в отбросах вблизи населённых пунктов.

Учёные отобрали образцы почвы в районе залива Конгсфьорден, выделили оттуда ДНК микробов и выявили 131 ген антибиотикорезистентности. Тридцать девять квалифицировали как автохтонные, то есть местные, только находящиеся в стрессовых условиях (например, при высоком содержании в почве тяжёлых металлов). А вот остальные, судя по всему, привозные, в том числе и blaNDM-1.

Авторы работы никак не ожидали, что гены антибиотикорезистентности будут распространяться столь стремительно.

Молниеносный обмен опасными генами

Примерно тогда же немецкие, датские и бразильские микробиологи предложили возможное объяснение столь быстрого роста числа микроорганизмов, устойчивых сразу к нескольким группам антибиотиков.

В течение 34 дней рыбам Piaractus mesopotamicus, выращенным в условиях аквакультуры, давали корм с антибиотиком флорфеникол. Затем взяли образцы кишечных бактерий из пищеварительного тракта животных. Как и ожидалось, практически все микроорганизмы содержали гены, позволяющие им противостоять флорфениколу. Но оказалось, что бактерии обмениваются между собой полезными генами не с помощью плазмид – обособленных от хромосом молекул ДНК, как считалось ранее, а посредством вирусов и мобильных генетических элементов (так называемых прыгающих генов).

Исследователи отмечают, что это открытие должно серьёзно скорректировать модели распространения генов антибиотикорезистентности. Скорее всего, устойчивость к противомикробным препаратам у бактерий передаётся намного быстрее.

Африканская бактерия со сверхспособностями

В сентябре минувшего года в Республике Конго открыли новый супермикроб – небрюшнотифозную сальмонеллу, отличающуюся повышенной устойчивостью к антибиотикам. Против этого варианта бактерии бессильны цефтриаксон и цефалоспорин – антимикробные препараты второй линии, обычно рекомендуемые для лечения тяжёлых кишечных инфекций. Также сальмонелла оказалась нечувствительна к азитромицину.

Кроме того, учёные выяснили, что этот штамм потерял способность образовывать биопленки и выживать на различных питательных средах. Иными словами, он адаптировался к человеческому организму. В его ДНК не оказалось гена, кодирующего белок бактериального жгутика. Обычно иммунные клетки человека реагируют именно на него, а значит, теперь сальмонеллу сложнее обнаружить и уничтожить.

Исследователи предполагают, что суперустойчивая сальмонелла появилась в Конго не позднее 2004 года и уже успела распространиться как минимум в трёх городах страны.

Новый супермикроб в сердце Европы

В октябре французские учёные сообщили, что с одним из штаммов синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa) не справился комбинированный антибиотик цефтолозан-тазобактам. Это один из препаратов последнего резерва при лечении тяжёлых грамотрицательных нозокомиальных инфекций. Он может вызывать серьёзные побочные эффекты, поэтому используется только в крайних случаях, когда другие средства не помогают.

Супермикроб обнаружили у французского ребёнка, дважды перенёсшего операцию на печени и в течение двух лет страдавшего от рецидивирующей инфекции, вызванной синегнойной палочкой. Врачи назначили цефтолозан-тазобактам. И уже через 22 дня в организме больного нашли синегнойную палочку, нечувствительную к антибиотику.

Изучив геномы нескольких десятков её образцов, учёные установили, что антибиотикорезистентность – результат одной-единственной мутации в гене, который кодирует фермент цефалоспориназу.

С болезнью боролись 2,5 года. Выяснилось, что, обретая нечувствительность к антибиотику, синегнойная палочка теряла защиту от других лекарств. Значит, вполне вероятно победить некоторые супербактерии с помощью более старых препаратов, отмечают авторы работы.

Альфия Еникеева

Источник: РИА Новости

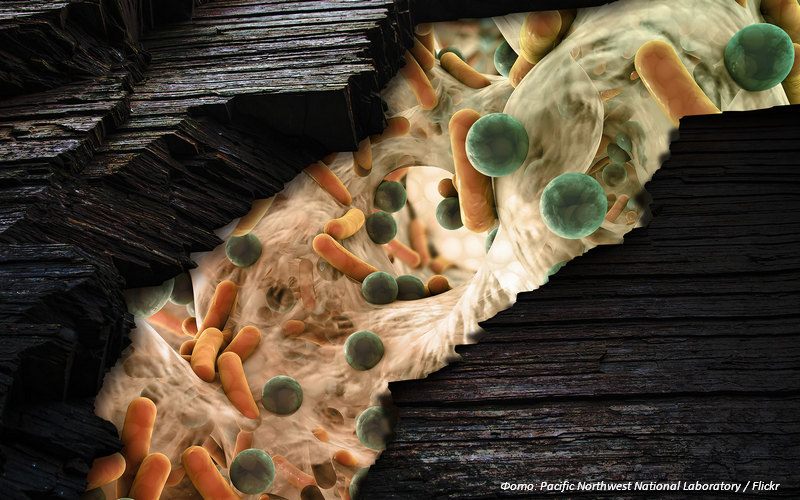

Фото: Pacific Northwest National Laboratory / Flickr