Новости науки

Как меняется скелет современного человека: самые необычные факты

Информационное агентство РИА Новости (г. Москва), 11.02.2020

Дата публикации: 11.02.2020

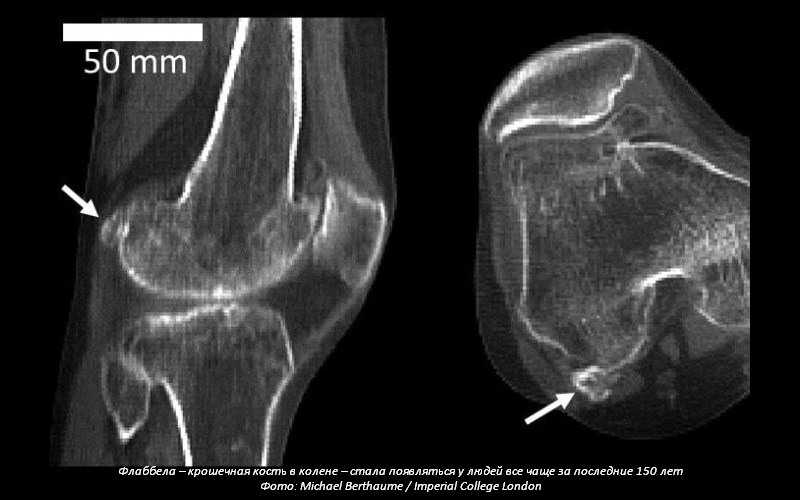

Кости современных людей за последние тысячелетия стали менее плотными, выяснили учёные. Уменьшилась нижняя челюсть, что позволило произносить больше сложных звуков. Зато относительно недавно человеческий скелет пополнился новой костью. Теперь у многих их 208, а не 207.ПОДПОРКА ДЛЯ КОЛЕНА

Миллионы лет назад, на заре становления человеческого вида, из колена исчезла за ненадобностью маленькая косточка – флабелла. В последнее время её снова начали находить.

Флабелла – одна из сесамовидных костей, располагающихся в сухожилиях. У животных она сформировалась примерно двести миллионов лет назад, чтобы придать прочности суставам, защитить сухожилие от повреждения при сильных нагрузках. Считается, что у человека эта кость повышает механическое сопротивление икроножной мышцы. Но зачем это нужно?

Ученые из Имперского колледжа Лондона (Великобритания) проанализировали 66 научных работ начиная с 1875 года, содержащих сведения о флабелле. Выяснилось, что она встречается в 36,8 процента случаев чаще у азиатов, жителей Океании и Южной Америки, а если брать в расчёт половой признак, то предпочтительнее у мужчин. В целом в 2018 году эта кость распространена в человеческой популяции в 3,5 раза чаще, чем век назад – в 1918-м.

Рост флабеллы обусловлен генетически, но вот её окостенение у всех происходит в разном возрасте и, возможно, зависит от механических причин. Чаще её встречают у людей после 70 лет, но она может проявиться уже у 12-летних.

Обычно флабелла появляется в обеих коленях и служит причиной осложнений после хирургических операций по замене суставов. В имплантате её присутствие не учитывают, и это вызывает боль при ходьбе. В итоге «лишнюю» кость приходится удалять.

Замечено также, что у людей с флабеллой нередко встречаются некоторые нейропатические заболевания, а риск остеоартрита колена увеличивается в два раза. Но что причина, а что следствие, пока неясно.

ЦЕНА ОСЕДЛОСТИ

Скелет современного человека более лёгкий по сравнению со скелетом предковых форм. Это выяснили учёные из Великобритании, США, Германии и Южной Африки. На этот счёт существует специальный термин – «грацилизация». Он подразумевает уменьшение силы и массы костей по отношению к массе тела.

О том, что современные люди более «грацильные», чем древние гоминиды, известно давно. Антропологи считали это результатом смены образа жизни, где физической активности стало гораздо меньше из-за автоматизации труда. Но насколько именно полегчали наши кости?

Учёные проанализировали губчатую ткань костей верхних и нижних конечностей у нескольких вымерших гоминид, начиная с австралопитека, шимпанзе и современного человека. Им удалось показать увеличение грацильности от более древних к поздним представителям рода, но не плавное: кости неандертальцев и современных им разумных людей были почти такие же плотные, как кости древних homo.

А вот нынешние люди отличаются меньшей плотностью костей даже по сравнению с прямыми предками, жившими во времена последнего оледенения 20 тысяч лет назад. Причём кости нижних конечностей подверглись грацилизации в большей степени. Это подкрепляет гипотезу авторов работы о том, что причина анатомических изменений – оседлый образ жизни. Расплата за стройную фигуру – остеопороз костей.

ЧЕЛЮСТЬ ОТВАЛИЛАСЬ

Раньше считалось, что разнообразие человеческих языков не связано с анатомией. Однако международный коллектив учёных, включая представителей Казанского федерального университета, доказал обратное. По их мнению, губно-зубные звуки «ф» и «в» появились в речи после неолитической революции, примерно шесть тысяч лет назад, благодаря тому, что нижняя челюсть уменьшилась.

Возникновению человеческой речи предшествовала длительная эволюция скелета и тела, ряд ключевых усовершенствований, таких как опущенная гортань. Все это позволило изобрести тысячи звуков, которые вылились в тысячи существующих языков. Однако, как предположил американский лингвист Чарльз Хоккет, звуки «ф» и «в» тогда отсутствовали. Люди, жившие охотой и собирательством, постоянно пережевывающие сырую растительную пищу, не могли их произносить из-за слишком массивной нижней челюсти и прикуса «зубы к зубам».

Расчёты показали, что губно-зубные звуки требуют на 30 процентов меньше мускульных усилий, если прикус позволяет верхней губе касаться нижних зубов. Учёные построили модель и выяснили, что шесть-восемь тысяч лет назад губно-зубные звуки встречались с вероятностью три процента среди примитивных индоевропейских языков, а среди современных – с вероятностью 76 процентов.

Авторы работы полагают, что «инновационный» прикус начал распространяться в обществах, которые перешли на приготовление пищи.

ПОЛЕГЧАЛИ

В статье 2010 года антрополог Кристина Шаффлер из Института биохимии и биологии Потсдамского университета (Германия) обратила внимание на то, что скелет современных детей становится менее прочным. Генетические причины исследовательница отвергла, так же как и недостаток питания. Остаётся одно объяснение – низкая физическая активность.

Спустя несколько лет Шаффлер с коллегами повторила исследование, взяв для сравнения данные о больших группах школьников из Германии и России возрастом шесть-десять лет с 2000-го по 2010 год. Учёные проанализировали рост, индекс массы тела и высчитали внешнюю прочность скелета, исходя из соотношения ширины плечевой кости и роста.

Они заметили, что индекс массы тела у немецких школьников продолжает повышаться последние два десятилетия, а прочность скелета – снижаться. У российских школьников, которые больше двигаются, чаще ходят пешком, больше занимаются спортом, эти параметры несколько лучше. Однако у мальчиков прочность костей имеет тенденцию к ухудшению.

Учёные предполагают, что хрупкость скелета и уменьшение костей плеча – это адаптация к сидячему образу жизни и увеличению жировой ткани в теле.

БЕГОМ ОТ СТРЕССА

Ещё один интересный факт о скелете: оказывается, он играет важную роль во время стресса. Перед лицом опасности мозг даёт команду реагировать: убегать или защищаться. При этом повышается температура тела, увеличивается расход энергии, учащается сердцебиение. Все это происходит с помощью различных гормонов.

Как показали учёные из США и Индии, в этом процессе участвует и гормон остеокальцин, вырабатываемый костными клетками остеобластами. Специалисты проводили эксперименты на мышах, вызывая у них острый стресс в ответ на вынужденное заключение и удар током и замеряя уровень этого гормона. В среднем у подопытных животных в стрессе показатель вырос на 50 и 150 процентов соответственно. Авторы причислили его к гормонам фитнеса и высказали идею разработать на его основе лекарства от старения.

Татьяна Пичугина

Источник: РИА Новости

Фото: Alexas_Fotos / Pixabay, Michael Berthaume / Imperial College London