Новости науки

В СамГМУ разработали способ предотвратить кардиотоксичность химиотерапии

Самарский государственный медицинский университет (г. Самара), 10.06.2020

Дата публикации: 18.06.2020

Группа учёных из СамГМУ разработала и запатентовала способ ведения пациентов с хроническим лимфолейкозом, который позволяет выявлять на ранней стадии и коррегировать кардиотоксичность в процессе полихимиотерапии (ПХТ). Этот способ можно применять в отделениях онкогематологического и терапевтического профиля у пациентов с хроническим лимфолейкозом, которые получают ПХТ по схеме FCR – то есть, препараты флударабин, циклофосфамид и ритуксимаб.Научная статья учёных СамГМУ – «Особенности нарушения сократительной способности миокарда у больных хроническим лимфолейкозом в процессе химиотерапии и их коррекция эналаприлом», была опубликована в Российском кардиологическом журнале, который входит в WOS и Scopus (Q4). В своём исследовании они провели оценку нарушений сократительной способности левого желудочка в процессе химиотерапии по схеме FCR у пациентов с хроническим лимфолейкозом и эффективности их коррекции эналаприлом – препаратом для профилактики и лечения кардиологических заболеваний.

В исследование вошли 49 пациентов, у которых впервые выявили хронический лимфолейкоз стадии В по Вinet. У всех пациентов была выявлена стабильная стенокардия напряжения 1 или 2 функциональных классов и гипертоническая болезнь 1–2 степени. Пациентов разделили на две группы – основную группу и группу контроля. После третьего курса химиотерапии у всех пациентов зафиксировали развитие субклинической систолической дисфункции и к лечению в основной группе добавили кардиопротективную терапию – препарат эналаприл. После шестого курса химиотерапии в группе контроля у пяти пациентов (21%) зафиксировали развитие кардиотоксичности. В основной группе её не было.

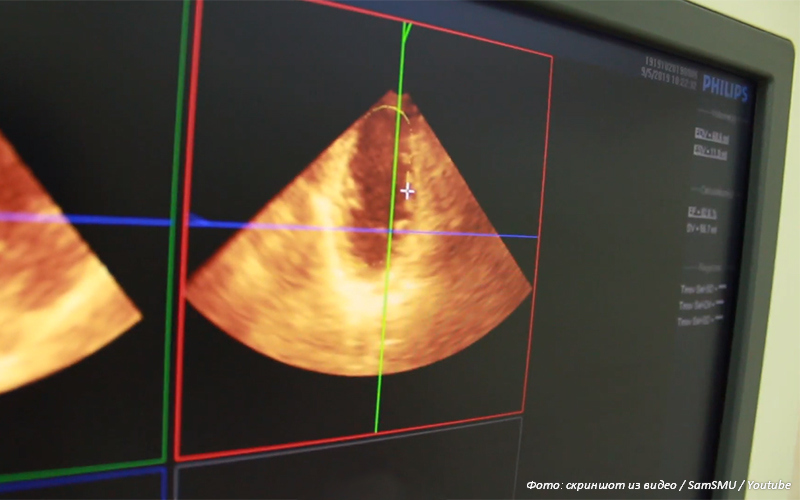

«Мы использовали методику speckle-tracking эхокардиографии для определения глобальной продольной деформации, — рассказала врач-гематолог отделения гематологии и химиотерапии № 2 Клиник СамГМУ, аспирант кафедры госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии СамГМУ Татьяна Кузьмина. — Эта методика известна во всем мире, но она мало используется в России, особенно для пациентов с онкопатологией. В современной онкологической практике кардиотоксическое действие препаратов оценивают, определяя фракцию выброса левого желудочка. По изменению фракции выброса левого желудочка в процессе химиотерапии смотрят, токсичен препарат или нет. Но эта методика имеет ограничения, и кроме того, снижение фракции выброса наблюдается, когда повреждение миокарда уже произошло и чаще всего необратимо. В этот момент компенсаторные механизмы левого желудочка уже полностью исчерпаны. Таким образом, упускаются начальные изменения сократительной функции левого желудочка, когда можно назначить кардиопротекторы и избежать необратимых изменений».

Как пояснила Татьяна Кузьмина, их целью было выявить раннюю субклиническую сократительную дисфункцию левого желудочка с помощью параметра глобальной продольной деформации.

«Она представляет собой показатель деформации всех сегментов миокарда, — говорит Татьяна Кузьмина. — Миокард разделён на 17 сегментов, каждый из которых сокращается по-своему. С помощью этого параметра мы можем оценить, как сокращаются эти сегменты, есть ли какая-то дисфункция сократимости. Снижение глобальной продольной деформации наблюдается ещё до изменения фракции выброса левого желудочка, поэтому эта методика позволяет на более ранних стадиях выявить изменения в сократительной функции миокарда, которая наиболее точно отражает поражение сердца на фоне химиотерапии».

Учёные СамГМУ пришли к выводу, что клинически значимое снижение глобальной продольной деформации является показателем нарушения сократительной функции левого желудочка. В этом случае при дальнейшем проведении курсов ПХТ у пациентов с хроническим лимфолейкозом может развиваться кардиотоксичность и, как следствие, сердечная недостаточность. Если к лечению своевременно добавить эналаприл, препарат поможет предотвратить развитие кардиотоксичности.

Источник: СамГМУ

Фото: скриншот из видео / SamSMU / Youtube